والتر شيديل

كيف نغيرّ مجرى التاريخ البشري؟

يتفق المؤرخون عموماً على الخطوط العامة لمسار التطور الاجتماعي. إذ عاشت البشرية في معظم فترات وجودها التاريخي على شكل مجموعات صغيرة العدد، وقضت معظم أوقاتها في البحث عن الطعام والصيد. لاحقاً، وبعد استقرار المناخ وانتهاء العصر الجليدي الأخير منذ حوالي 12000 عام، فُتحت آفاق جديدة ممكنة، مما ساهمت في توفير التغذية وتنظيم الحياة البشرية، من الزراعة والرعي إلى تأسيس المدن والدول. وتكاثر عدد السكان، وتزايدت المحاصيل وتضاعفت الماشية المدجنة، بحيث انجذبت هذه المجموعات بالعيش على نحو تكافلي. بموازاة ذلك، انتشرت الهيمنة والهياكل الهرمية الاجتماعية. تعلّم الملوك والكهنة والكتبة كيف يسيطرون على الناس. بالفعل، لقد أرست فجر الحضارات القديمة بنيان العالم اليوم.

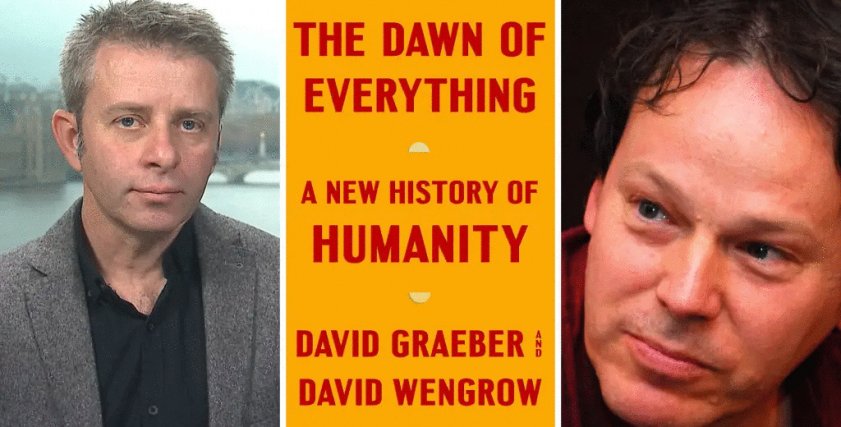

في خطوة فريدة من نوعها، يحاول كل من الأنثربولوجي الراحل، ديفيد غربير، وعالم الآثار ديفيد ونيغرو، من خلال كتاب “فجر كل شيء” إعادة كتابة التاريخ البشري؛ فهما لا يجادلان من خلال سرديتهما الخطوط العريضة للتاريخ البشري، وبدلاً من ذلك، يقوم المؤلفان بغربلة ذرات الماضي لتقديم قصة محيرّة هي مزيج من التعقيد والأمل. يناقش كل من غريبر ووينغرو بأن ظهور المجتمعات الهرمية والدول التي أدت إلى سحق الحرية لم يكن أمراً حتمياً (في مسار التطور). لطالما اعتز الناس على الدوام بحرياتهم، واختبروا مجموعة متنوعة من الهرميات الاجتماعية والسياسية. تبعاً لذلك، يأخذ الكتاب هذه الفرضية ويجوب في أعماق التاريخ البشري، متعرجاً من أوكرانيا إبان العصر الحجري الحديث إلى السومريين في بلاد ما بين النهرين في العصر القديم، ومن ثم حضارة هارابا في حوض نهر السند إلى قبائل الأولمك ويوروك وويندوت في الأمريكيتين وصولاً إلى عصر التنوير الأوروبي. يصرّ المؤلفان على أنّ مسارات التاريخ كانت في الواقع متشابكة إلى حد ما، ومليئة بالمنعطفات والتعرجات والأشواك. اليوم، يتكون عالمنا الحديث من مجتمعات ودول غير متكافئة للغاية، بحيث يمكنها ممارسة درجات من السيطرة على مواطنيها لا يمكن تصورها، الأمر الذي يشدد عليه المؤلفان بأنه لا يجب أن يكون الوضع على هذا النحو، وربما لا ينبغي أن يكون كذلك في المستقبل أيضاً.

يعتقد المؤلفان أنه بمجرد أن يتم تأويل التاريخ بشكل صحيح، فإن ثراء التجربة الإنسانية وصدور النتائج التاريخية، ستلهم الناس في الوقت الحاضر لإعادة النظر في خياراتهم الخاصة. بعد الأزمة المالية الكبرى في عام 2008، فشلت الجماهير المنهكة في زعزعة النظام الرأسمالي المتأخر، و شقِّ طريقٍ أكثر عدلاً. جاء ذلك بمثابة خيبة أمل لغريبر، الباحث المناهض للرأسمالية، والمتعاطف مع الحركات الأناركية، والمعروف بانتقاداته الحماسية لفكرة “الديون” وظاهرة “الوظائف الفارغة”. كان غريبر ناشطاً متمرساً، وشارك في حركة “احتلوا وول ستريت” عام 2011، والتي تلاشت في النهاية، بعد شهور من احتلال عناوين الصحف الرئيسية.

ولكن إذا لم يستطع غريبر الاحتفاظ بترجمة أفكاره في الحاضر، فربما وجد ضالته في الماضي، معتبراً موضوعاً أكثر إلحاحاً، حيث شرع في إظهار أنّ الديمقراطية المجتمعية – حرية الناس في تكوين الجمعيات والتداول واتخاذ قرارات بشأن كيفية عيش حياتهم- كانت شائعة في جميع أنحاء العالم منذ حقبة تاريخية سحيقة، قبل أن يأتي البيروقراطيون المتشددون إلى الحلبة والقضاء عليها. والأمر الأهم بالنسبة لغريبر، هو وجوب إعادة اكتشاف تلك التقاليد المدفونة، لأنه من الممكن أن تُلهم الناس اليوم، لتجربتها مرة أخرى، مسلحين بمعرفة أن الحضارة ( الحضارة الدولتية) والمصير المجتمعي (الحضارة الديمقراطية) كانتا تعيشان جنباً إلى جنب بشكل جدلي.

من أجل إنجاز هذا العمل، انضم غريبر إلى عالم الآثار المعروف والمختص لدراسة الشرق الأوسط القديم، ديفيد وينغرو. لقد أكملا مشروعهما قبل أيام فقط من وفاة غريبر المفاجئة في سبتمبر/أيلول 2020، وكأن حادثة وفاته كانت تشي مرة أخرى إلى أن الثورة قد تم تأجيلها. بالتوازي، كانت البنوك المركزية، والتجارب العلمية، وتطبيق محادثات الاجتماع عبر “زووم”، تعمل على ترويض تأثيرات كوفيد-19، والتي تحدث عنها النقاد المتفائلون في البداية كمحفز محتمل للتحول السياسي التدريجي. ولكن ما بقي، كان شغفاً طويلاً ليس إلاّ من أجل التغيير، أو على الأقل رؤية تأمل بوجود مستوى أفضل للعالم، تماماً كما حدث بعد الانهيار المالي عام 2008.

يسعى كل من غريبر وينغرو إلى معالجة تلك الرغبة بحكاية مغرية تسود فيها الإرادة البشرية. في هذه العملية، ثمة تهميش للدوافع المادية القوية من أجل التغيير الاجتماعي، مثل البيئة والتركيبة السكانية والتكنولوجيا، لتقديم متنفس مرحب به للقرّاء من المخاوف المعاصرة، لا سيما قضية الاحتباس الحراري والهجرة والروبوتات التي تسرق الوظائف. قد تتداخل التفسيرات المادية للماضي مع أهدافهما بطريقة ما، لأن مثل هذه التفسيرات عادة ما قد تقنع الناس بأنهم مرتبطون بقوى وظروف خارجة عن إرادتهم.

وبصورة مماثلة لصانعي الأساطير، يحاول غريبر مع وينغرو بشغف تأسيس أرضية لأسطورة جديدة أكثر تفاؤلاً، ومرتبطة بتسليط الضوء على مآثر المصير البشري القديم وتحرره مرة أخرى. والنتيجة، هي مزيج مذهل من الخدع الخفية، والتخمينات المتفائلة، والصمت الاستراتيجي، أقل ثورية بكثير مما وعد به المؤلفان، لكنها مليئة بالفخاخ للقراء غير المتمرسين وغير الحذرين.

مدن بلا ملوك

تميل السرديات التقليدية للتطور الاجتماعي البشري إلى تخطي آلاف السنين التي فصلت الصيادين وجامعي الثمار في العصر الجليدي عن الحضارات الهرمية الأولى، مثل الحضارة المصرية في عصر الفراعنة الباهر والأهرامات العظيمة. كتاب “فجر كل شيء” يسعى إلى لفت الانتباه إلى هذه الفترة المهملة من تاريخ البشرية – وهو هدف نبيل. يرى المؤلفان أنه عندما كان الجميع يصطادون ويتجمعون، كانوا يعتبرون جميع الملكيات الكبيرة في العالم مشتركة، حيث استمتعوا بالوفرة والمأكولات البحرية والنباتات البرية في العصر الحجري المبكر، وكانوا أحراراً في الاجتماع معاً في مجموعات كبيرة، كما كانوا يملكون خيار الانفصال عن المجموعة أيضاً.

لقد ترك الصيادون وجامعو الثمار عبر القرون بصماتهم على نمط الحياة، حيث وفرت لهم التجمعات الموسمية فرصة معالجة القضايا الكبرى. فمنذ أحد عشر ألف عام، على سبيل المثال، اكتشف الباحثون في “غوبيكلي تبي” التي تقع بجوار مدينة أورفا الواقعة في تركيا اليوم” شمال كردستان”، آثار المحاجر التي كانت تنقل وتحمل أعمدة حجرية ضخمة لإقامة هياكل احتفالية.

استمرت هذه المرونة في التحول بين أنماط الحياة المختلفة وأحجام المجموعات البشرية لفترة طويلة من الزمن وصولاً إلى انتشار زراعة المحاصيل في أجزاء مختلفة من العالم من قبل الناس، أي تحديداً في الفترة التي تتراوح بين 12000 و 5000 سنة. خلال هذه الفترة الطويلة، اختبرت المجموعات البشرية آلية البحث عن الطعام وإنتاج الغذاء دون الخضوع للقيود القاسية التي وضعتها الدول المبكرة، إذ كانوا يتعاملون مع الزراعة والحصاد كطقس احتفالي على الدوام وفق وصف كل من غريبر ووينغرو، كما ساهمت ميزة تواضع التجمعات السكانية وسهولة الوصول إلى الموارد المادية لهذه المجتمعات، في الحفاظ على خيارات خروج متنوعة، حتى فرضت عملية النمو السكاني المستمر استحالة التخلي عن الزراعة في نهاية المطاف.

استنتج غريبر ووينغرو أن النماذج المبسطة للتطور الاجتماعي التي ترسم خطاً مستقيماً من البدائية إلى القبائل والزعماء حتى إلى الدول الكبيرة التي تطورت فيما بعد، هي نماذج بدائية للغاية، ولا تملك قيمة كبيرة. وبإصرار مثير للإعجاب، يتعمق المؤلفان في قولهما: “ماذا سيكون شكل الحدث التاريخي، إذا ما رسمنا واعطينا أهمية لـ 5000 سنة الماضية، من جهة أن طبيعة عملية تدجين الحبوب لم تؤدي إلى ظهور أرستقراطيات مترفة، أو جيوش قائمة، أو رهن بالديون، بدلاً من 5000 سنة من التاريخ الخطي الذي يؤكد على ذلك”. وتذهب حجتهما إلى أن ظهور المدن لم يكن بالضرورة يحتم ظهور هرمية سلطوية صلبة ومؤسسات للرقابة الاجتماعية، ففي حوالي 7000 قبل الميلاد، عاش الآلاف من الناس في مناطق مكتظة بالسكان في واحدة من أقدم المجتمعات الكبيرة المعروفة بـ” جاتال هويوك” الواقعة في جنوب الأناضول. من الغريب أن العلماء لم يعثروا على أي دليل على وجود نخب حاكمة في الموقع أو على ممارسة الزراعة.

لم تنتج المراكز الحضرية التي اعتمدت على المحاصيل المزروعة بشكل تلقائي الطبقات الحاكمة من الملوك والكهنة والبيروقراطيين. كان بعض هذه المراكز الحضارية تختبر نمط الحياة الاجتماعية بدون وجود ملوك، وعلى الأخص حضارة وادي السند الغامضة، التي امتدت على جزء كبير من باكستان الحديثة وشمال غرب الهند في الألفية الثانية قبل الميلاد. وهذا ينطبق على مدينة تيوتيهواكان الكبيرة بعدد سكانها الضخم البالغ حوالي 100،000 والواقعة في وسط المكسيك، والتي ازدهرت خلال القرون الخمسة الأولى بعد الميلاد.

في كلتا الحالتين، وجد علماء الآثار القليل من الأدلة على الملكية أو التقسيم الاجتماعي، والمرجح أن عامة الناس كانت تتمتع بجودة عالية من ناحية السكن والاستقرار. ربما انتشرت الأوتوقراطية على نطاق واسع، لكنها لم تكن عالمية على الإطلاق، حيث استمرت أشكال الحكم الديمقراطي المجتمعي في أجزاء كثيرة من العالم، وفق رأي المؤلفيْن.

في عام 1519، صادف المغامر والغازي الاسباني الشهير، إرنان كوريتس، وسط المكسيك، جمهورية يديرها مجلس يأخذ شرعيته من المجالس الشعبية للتداول بشأن القضايا العامة. يصرّ غريبر ووينغرو، عن حق، على أن الأمريكيتين قبل وصول كريستوفر كولومبوس تستحق اهتمام المؤرخين؛ وحسب رأيهما لا ينبغي أن يُنقل العالم الجديد قبل الكولومبي إلى علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الآثار وحدهم.

وبصورة أوسع، يشكك المؤلفان بذلك الارتباط الأكاديمي والشعبي الذي يمجد الروعة الهائلة والدول القوية. فحسب اعتقادهما، لا يمكن تبخيس قيمة الفن الذي أنتجته حضارة المايا في حقبة “ما بعد الكلاسيكية”، أي بعد 900 بعد الميلاد، من فن العصر “الكلاسيكي”، الذي امتد من القرن الثالث إلى القرن التاسع، بل يستفسران بصورة محسومة حول كيفية تفضيل شخص ما العيش في ظل حاكمٍ من العصر الكلاسيكي: “من الذي، على الرغم من رعايته للفنون الجميلة “الحاكم”، كان يعتبر تمزيق القلوب من أجساد البشر الحية من بين أهم إنجازاته”؟ يحتاج الجميع إلى تذكير دوري بأن المجتمعات التي أسفرت أعمالها عن أرقى معروضات المتاحف والمواقع السياحية الأكثر روعة، لم تكن دائماً الأكثر رقياً في التاريخ.

صنع قاعدة من الاستثناءات

إن مدى فضول المؤلفين، يجعل الكتاب يستحق القراءة كثيراً. لكن الرمال المتحركة تتربص في الأسفل. فكلاهما ينظران إلى مجرى التاريخ بعين الشك وهو ما يتجسد في قولهما: ” ليس هناك شك في أن شيئاً ما قد حدث وأدى إلى وقوع البشرية في خطأ فادح”. كما أنهما على دراية تامة لكيفية تلاقي النتائج التاريخية بمرور الوقت تجاه تنامي قوة الدولة وعدم المساواة الاجتماعية، إلا أنهما مع ذلك، يرغبان في الإسهاب بالتفكير حيال القضايا المنتقاة بعناية، والتي على ما يبدو، تتعارض مع هذا الاتجاه. وتبدو مقاربتهما لا تحل التوتر الناجم بين الأمثلة الفردية والتوجه العام للتنمية البشرية، مما يمنح الاستثناءات أهمية أكبر بكثير من القاعدة.

هذه العادة، بدورها، تجعل من الصعب بدون مبرر شرح التحولات التاريخية. وكلا المؤلفين يحذران من الافتراض القائل بأن المجتمعات المتطورة من ناحية تخزين المؤونة كانت على استعداد لاحتضان الزراعة بشكل دائم. قد يكون هذا صحيحاً، ولكن إذا لم يتجاوز أي منهما هذه العتبة، فلن يكون هناك أي مزارع على الإطلاق.

في ضوء العلاقة بين التبني المبكر للزراعة والظهور اللاحق للمجتمعات والدول على نطاق واسع، فشل كلا المؤلفين في ملاحظة أن الأخيرة (الدول) ظهرت دائماً في المناطق الغنية بالمحاصيل الغذائية الأكثر فائدة، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال الصين، والمكسيك و بيرو. فقد أتاح انتشار المحاصيل المغذية التي نمت وفقاً لجدول زمني ويمكن التنبؤ به، إمكانية للملاك والحكام من أجل فرض الضرائب وعملية التخزين، مما سهل تشكيل الدولة وتعزيز التسلسل الهرمي.

على الرغم من وضوح هذه المعادلة، إلا أن كلا المؤلفين يعتبران أنها علاقة “فضفاضة جداً، بحيث لا تتمتع إلا بقدر ضئيل جداً من القوة التفسيرية”.

إنّ الحالات القليلة للمدن المبكرة التي لم يكن لديها أنظمة استبدادية موثقة والتي لفت إليهما كل من غريبر ووينغرو معروفة بشكل سيئ، بحيث يصعب القول إنها تضيف ما يصل إلى “نمط شائع بشكل مدهش” وخاصة للمجتمعات التي تتوسع دون سيطرة النخبة. قبل ستة آلاف عام على سبيل المثال، أقام مزارعو الحبوب الأوائل مستوطنات كبيرة مستطيلة الشكل في غرب أوكرانيا. إلى هذه اللحظة، لا يملك العلماء فكرة عما حفزت أنظمة المعتقدات لهؤلاء المزارعين. بالمثل، ففي بعض مجتمعات الباسك الحالية، يصور الناس علاقاتهم الاجتماعية من منظور دائري، كحلقة من الروابط بين أنداد. يأخذ غريبر ووينغرو من نمط هؤلاء القرويين الباسكيين على أنه “دليل” على أن “التنظيم المتساوي للغاية” كان ممكناً في العصر الحجري الحديث.

لأسباب لم يشرحاها بصورة دقيقة، قضى غريبر ووينغرو جزءاً كبيراً من كتابهما في التنديد بمفهوم الدولة، حيث عقدا العزم على استبعاده من التاريخ القديم. بالنسبة لهم، فإن إقامة الدولة تعني طموحات وقدرات مدمرة مرتبطة بشكل عام بالدول الحديثة، مثل احتكار العنف. علماً أن الممالك القديمة التي لا ترتقي إلى مستوى الدول القومية الحديثة، لا ينبغي اعتبارها دولًا على الإطلاق. ومع ذلك، يصرّ المؤلفان على تعريف راديكالي للدولة والذي لا ينطبق عادة حتى على مجتمعات ما قبل الحداثة.

وبنفس الثقة، أعلن المؤلفان أن “البحث عن أصول الدولة هو مجرد مطاردة وهم”، مع العلم أن أشباح عالم الاجتماع الالماني، ماكس ويبر، كانت تطارهما، وخاصة عندما استكشفوا التفاعل بين ثلاثة مصادر مختلفة للقوة الاجتماعية (السيطرة على العنف، والسيطرة على المعلومات، والسياسة الكاريزمية) في ظهور أنظمة سياسية أقوى. ومع ذلك، فإنهما يتركان القرّاء في حالة محيرّة بشأن العوامل الكامنة وراء النمو التدريجي الذي لا يرحم للتسلسل الهرمي- الطبقي، والذي يشمل المحاصيل الخاضعة للضريبة، والصراع على الموارد الذي يغذيه النمو السكاني، وفي بعض الحالات، الحروب الصاعدة، باستثناء الاعتراف المتأخر إلى حد ما، والذي جاء من خلال كتاب عالم الأنثروبولوجيا، جيمس سكوت، عام 2017 تحت عنوان “ضد الحبوب”.

يدعي غريبر ونيغرو أن هذا الازدراء لوجهات النظر البديلة ضروري لتجنب إثقال كاهل القرّاء. صحيح أن التاريخ العالمي الكبير ليس مخصصاً للأطفال، ويجب أن يكون انتقائياً ليظل متاحاً، لكن هذا لا يعني أن مدارس فكرية بأكملها يمكن ببساطة أن تُطوى تحت البساط. يجد المؤلفان دائماً وقتاً لما يمكن أن نسميه بظاهرة ضرب رجال القش، سواء أكانوا “علماء اجتماع” لم يُذكر أسماؤهم، ممن ليسوا على حق مطلقاً أو مثل جاريد دايموند، وستيفن بينكر ويوفال هراري، الذين أسيء فهمهم كممثلين للفكر التاريخي السائد.

ومع ذلك، لا يمكن لأي قدر من المواقف الخطابية إخفاء الضعف القاتل في نهجهم. مهما يكن، إذا كانت الرغبة البشرية الفطرية ترغب العيش في ترتيبات حرة وأكثر مساواة وتاريخية قوية، فلماذا سادت رغبة “اللوردات والملوك وأباطرة العالم المحتملين… ظهرت في كل مكان تقريباً قبل وقت طويل من عصر الاستعمار الأوروبي؟”.

خيوط جيدة

تعثّر غريبر ووينغرو بسبب هذا اللغز المزعج، وتراجعا تكتيكياً إلى سؤال أضيق بكثير: هل كان على التاريخ بالضرورة أن يسلك المسار الذي انتهى بنا إلى هنا؟ بالنسبة للجزء الأكبر، لم يسوقا الكثير من الحجج المقنعة، معترفين بشكل غير مباشر بأن العالم القديم كان محكوماً على الأرجح بالتسلسلات الهرمية والمستبدين البلطجية وذلك مع ظهور زراعة الحبوب وظهور الدول المبكرة. في الأمريكيتين أيضًا، أسس الأزتيك والأنكا، إمبراطوريات قمعية قاسية وعنيفة.

حسب سرديتهما، فإن أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة حالياً) قدمت البديل الحقيقي الوحيد. حيث حققت زراعة الحبوب نجاحات محدودة وأصبحت أقل شعبية بعد زوال كاهوكيا، وهي مستوطنة ضخمة تأسست في القرن الحادي عشر خارج سانت لويس الحالية. لقد تحطمت كاهوكيا بشكل مذهل في القرن الرابع عشر، حيث كانت مركز دولة قائمة على الحبوب مبكرة النضج، تديرها نخبة قوية، أبقت شعبها مقيداً، وارتكبت أعمالاً وحشية مرعبة.

يقوم غريبر ووينغرو، بتدوير خيوط جيدة. وذلك من خلال “رد الفعل العكسي” المتعمد ضد النموذج الكاهوكي، بحيث لم تبتعد بعض المجتمعات الأصلية عن الزراعة وبناء الدولة فحسب، بل طورت أيضاً مفاهيم قوية للحرية والمساواة، والتي نقلها محاورو الإيروكوا إلى المستعمرين الأوروبيين، التي ألهمت خطابات التنوير حول تلك المواضيع.

سيقول مؤرخو الأفكار كلمتهم حول شبكة التخمينات هذه. على أي حال، فإنه لا يدعم في الواقع فكرة أن أمريكا الشمالية كسرت بطريقة ما القالب المألوف للتطور الاجتماعي. كانت الكثافة السكانية المنخفضة في المنطقة تجعل من السهل نسبياً على المجتمعات التخلي عن الزراعة، واللجوء إلى البحث عن الطعام والصيد. وتقلص عدد هؤلاء السكان بشكل أكبر بفعل الأمراض التي انتشرت بين العالم القديم، ونشر المستوطنين المزيد من الخراب منذ القرن السادس عشر وما تلاه. في حين، مرت أجزاء أخرى من العالم، وعبر آلاف السنين بين بداية تدجين المحاصيل وظهور الدول.

من هذا المنظور، فإن أمريكا الشمالية قبل الاستعمار، حيث بدأت الزراعة متأخرة نوعاً ما وكانت الذرة قد تم استيرادها لاحقاً، لم تكن متأخرة بشكل واضح. وكان ذلك الجزء من العالم أرضاً غير واعدة للأشكال التقليدية لتشكيل الدولة. وبالتالي، فإن فشل مثل هذه العمليات ليس ملحوظًا بشكل خاص. وسرعان ما أنهى الغزو الأوروبي كل ما كان يمكن أن يكون الفصل التالي من القصة.

عموماً، ليس هناك ببساطة أي سبب لافتراض أن انهيار كاهوكيا قد فتح بطريقة ما مساراً بديلاً للتطور البشري – إلا إذا اتبع القرّاء نهج غريبر ووينغرو في تمجيد الأفكار والاختيار الحر كمحركين رئيسيين للتغيير التاريخي، وتجاهل كل شيء آخر كضوضاء في الخلفية.

إذاً، ثمة عثرة في مقاربة كل من غريبر ووينغرو بغية تقديم تفسيرات مقنعة للتاريخ. فهل يخدم مقاربتهما الهدف الثاني على الأقل، وهو إلهام النشاط اليوم؟ وهل يمكن إعادة تصور فجر المجتمعات الماضية كمحفز لتعزيز مجتمعات جديدة أفضل حالياً؟ يعتقد كل من غريبر ووينغرو بذلك، لكن بدون سبب وجيه.

فكلما انحسر أصحاب جمع المؤونة والبساتين والرعاة في الماضي، كلما أصبحت تجاربهم أقل أهمية اليوم. الناس اليوم ليس لديهم الكثير ليتعلموه من أسلافهم الذين كانوا يتجولون في عالم ضائع من المساحات المفتوحة الواسعة، والحياة البرية الوفيرة، ربما كانوا قادرين على تفادي المتنمرين، والابتعاد عن المشقة متى اختاروا ذلك، لكن هؤلاء الأسلاف لم يسكنوا كوكباً من ثمانية مليارات نسمة على اتصال ببعضهم البعض من خلال ترابط غير مسبوق، عالم يحتاج إلى الاستمرار في الجري لمجرد البقاء في مكانه.

اليوم، لا ينبغي أن يضطر الناس إلى الاعتماد على ذاك “الطقس الزراعي السعيد” وتلك المدن التي كانت تدار بدون ملك من أجل تصور مستقبل أفضل، بل إذا كانوا يريدون فعلاً تغيير العالم، فعليهم البناء على ما أصبح عليه الآن، وليس على ما كان يمكن أن يكون عليه من قبل.

المصدر: فورين بوليسي

ترجمة: المركز الكردي للدراسات