بدر الحمري

كُل حدث إرهابيّ يَخترِقُ بالضَّرُورَة مَجالنا العام وحياتنا الخاصَّة في الآن نفسِه، كذلك حدث 11 سبتمبر September eleventh فقد استحدث تاريخاً غير مسبوق كما لاحظ ذلك الفيلسوف الفرنسي جاك دِريدا (1930-2004)، إلا أنَّه حدث يشبه الحجر الملقى في البركة، فلا بدّ لها من دوائر .. غير أنها غالباً ما تنتفي كُلَّما ازدادت توسُّعاً!

إنّ September eleventh حدث لا يمكنُ محوه من الأرشيف المشترك لتاريخنا العالمي، كما لا يمكنُ مسح الحربين العالميتين، الأولى والثانية مثلا، لذلك نهض كل من موقعه الفكري أو السياسي أو الثقافي عموماً من أجل تأمل أسباب الإرهاب ومآلاته؛ فلم يكن حدث 11 سبتمبر إلاّ الحدث الممتد لشيء ما يحدث بطريقة غير طبيعية في تاريخنا الإنساني المشترك، حدث ممركز في نقطة سريعة التَّوسُّع بلا أفق حضاري يَعِدُ بالسَّلام والتعايش، بل يؤلّبُ الإنسانية على نفسها، من أجل حفنة من المتآمرين مع الشر ضدنا.

تفكير فلسفي جديد في الإرهاب

الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، واحد من هؤلاء الذين نهضوا إلى تفكيك ظاهرة الإرهاب من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما الذي حدث في 11 سبتمبر؟ وما الذي يعنيه هذا التاريخ حقاً: 9-11، September eleventh، 11 سبتمبر، عندما نحاول أن نردده بطريقة لا نهائية من دون أن نعرف عمّ نتــ« حـدَّث »؟ هل تستطيع الفلسفة أن تُعِينَنَا في فهم ما حدث؟

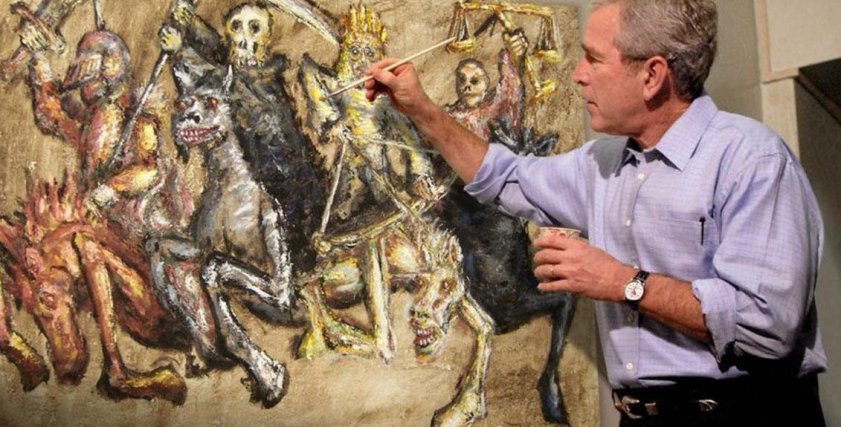

ما يقترحه جاك دريدا بخصوص التفكير في حدث 11 سبتمبر فلسفياً هو تقديم تفكير فلسفي جديد يعيد النظر في كل المفاهيم الخاصة بالفلسفة السياسية حتى لا نسقط ضحايا لـــ« التنويم العقائدي » الذي تمارسه بعض الشرائح المدعية للثقافية والتحليل السياسي، ومن جملة تلك المفاهيم يذكر جاك دريدا مفهومي الحرب والإرهاب، ويلاحظُ أنّ هناك – على المستوى الفلسفي- ارتباك في دلالات ‘الحرب ضد الإرهاب‘؛ حيث يرى أنّ معاني الحرب السائرة اليوم فيها نوع من الغموض بما فيها التعبير الآتي ‘الحرب ضد الإرهاب’؛ فجورج بوش مثلا كان يتحدث عن الحرب ضد الإرهاب لكنه عاجز عن تحديد من يكون هذا العدو الذي يجب أن نشن عليه الحرب، في مقابل ذلك لم نتوقف عن ترديد أن الشعب الأفغاني صديق وأن جيشها ليس عدواً لأمريكا، كما أنّ العنف غير المنظم والطائش الذي يجري اليوم لا صلة له بالحرب.

بالمقارنة مع ذلك هناك الإرهاب الإِلكتروني البسيط في التكلفة والقوي في أبعاده الاستراتيجية والذي يتسلل إلى كل مكان، لأنه غير مرئي وممتنع وأشد وطأة من أي شيء مُضنِى، يستنتجُ جاك دريدا أن 11 سبتمبر ما يزال ينتمي إلى مسرح العنف القديم الموجه إلى صدم المخيلة، وسيأتي زمن نصفُ فيه هذا الحدث ونرجعُه إلى ذلك الزمن الطيب أو زمن الحرب الأخيرة الذي ينتمي إلى نسق الأشياء الهائلة المرئية والضخمة.

الإرهاب، الفـــزع والرعــب

التحليل السابق يجعلنا في مَرمَى مُباشر مع مفهوم الإرهاب فلسفياً وما يتصل به من مفاهيم تدور في فلكه، وكلها تجعلنا نطرح السؤال الآتي: ما هو الإرهاب، وما الذي يميِّزه عن الفزع، وما الذي يميز هذا الأخير عن الجزع والرعب؟

عندما أشار جاك دريدا إلى أنّ 11 سبتمبر تشكل حدثاً عظيماً فذلك لأن الصدمة التي أصابت الوعي واللاوعي معاً لم تصبهما بسبب الحدث في نفسه، ولكن الصدمة جاءت بسبب المخاطر الغامضة التي يتوعدنا بها المستقبل، وإلا فما الذي يميز الجزع عن الإرهاب التحريضي المنظم والموظف بطريقة تخدم سلطة القانون أو أي سلطة ذات سيادة تعتبره الدولة شرطَ وجودها (ماكس فيبر). من ثمة ينبع مفهوم آخر وهو ‘إرهابُ الدّولة’ هذا المفهوم الذي لا يفصحُ عن نفسه عادة، لأنه يتخفى وراء دعاوى مشكوك فيها؛ حيث يدعي جميع الإرهابيين ( في العالم ) أنهم يردّون، من أجل الدفاع عن أنفسهم، على ‘إرهاب الدولة’ وهي لا تعدو أن تكون إلاّ حبائل شيطانية، متلونة، حِربائية، يريدون من خلالها زرع الفتن في جسم المجتمعات الآمنة؛ وإلينا نموذج سوريا وليبيا والسودان والعراق ..

نحن هنا أمام قطعة من المغالطات التي يمكنُ أن تنسف تاريخاً من التضحيات والبناء المتواصل من أجل عيش كريم، فينتقل بذلك الإرهاب من تفجيرات 11 سبتمبر إلى تفخيخ العقول والتصورات والمبادئ، وإذا شحن ذلك في قالب ديني مستفز لمشاعر الشباب أو أصحاب الثقافة الدينية العاطفية والسطحية، فإن الإرهاب ينتقل من الفضاءات العامة والأمكنة المشتركة إلى العقول القابلة للتفخيخ، وهذا أشد وأخطر، لتصبح لدينا مشاريع انتحاريين وذئاب منفردة!

صِراعُ الحضارات والإرهَاب العَابر للقارَّات

لقد بيّنت الأحداث العالمية المفجعة، على الأقل منذ الحرب العالمية الأولى، أنّ نظرية صراع الحضارات لا يمكنُ أن تفسّر الإرهاب العابر للقارات، لأنّ التدمير الذي تتبناه الجماعات المتطرفة العنيفة يجدُ منطلقاته الأولى في أنفسنا العميقة، على مستوى الغرائز والميولات التدميرية والقلق الاضطهادي أولا؛ فقد بينت عالمة نفس الطفل النمساوية ميلاني كلاين (1882-1960) أنّ رغبة الطفل / الرضيع في ثدي أمه ليس غرضها تحقيق الاشباع فقط، وإنما دفع الألم أيضاً، هذا الألم الذي يكون بشعور الرضيع بالقلق الاضطهادي والنوازع التدميرية، وأي خلل يمكنُ أن يحدث في علاقة الرضيع بأمه، أو بشكل أدق بثدي أمه يمكنُ أن يولّد لنا إنساناً غير سويّ يصعب معه التحكم في نوازعه أو ميولاته النفسية، بمعنى أنّ هذه المرحلة تحكم ما يكون عليه الشخص مستقبلا !

نضيفُ إلى ما سبق ذكره أنّ هذه النوازع التدميرية الأولى عندما تتشكل في بيئة اجتماعية صعبة يخرج من خلالها الشخص بصراعه إلى العلن على شكل ثقافة متبناة، أو شهوة في آمتلاك السلطة بإراقة الدماء ( التسلط ) .. وما التأويلات الدينية المفخخة إلاّ ذريعة له في ذلك.

ما دمنا نؤكد على هذه النوازع الأولى التدميرية التي تنتج بالضرورة عن العلاقة المتوترة الأولى للأطفال إذا لم تكن لهم تنشئة تربوية سليمة نفسياً، زدّ على ذلك تأثير المجتمع بإعلامه، ووسائل التواصل الاجتماعي المذكية للعنف والتسلط، واستغلال الأحداث، مثل الحدث الأم 11 سبتمبر أو أم الأحداث كما وصفه جان بُودريار، من أجل تجييش الذئاب المنفردة ضدّ الإنسانية، وليس فقط ضد أمريكا، فإننا سنكون أمام عنف أو إرهاب عابر للقارات تستحيل معه سيرورة التاريخ بشكل اعتباطي؛ وقد علق جان بُودريار ذات مقال أننا « بالفعل، إننا نشهد، إثر هذا الحدث ( يقصد حديث 11 سبتمبر) انقلابات هائلة في لعبة التاريخ والهيمنة ولكن أيضاً في شروط التحليل. يجب أخذ الوقت اللازم، لأنه كلما كانت الأحداث مضربة وجب التنبؤ والتحرك أسرع منها .. » وإنّ « حدث تحطم تلك القوة العظمى، أو بشكل أدق التحطم الذَّاتي لتلك القوة، ذلك أنّ هذه القوة، بفعل جبروتها الذي لا يطاق، هي المسؤولة عن العنف الذي ولدته ضدّها عبر العالم، وبالتالي عن المتخيل الإرهابي ( اللاواعي ) الذي يسكننا جميعاً » ( الفكر الجذري، أطروحة موت الواقع، ص60). مما يكشف عن متخيل شاذ يجعل الإنسان يميل أكثر إلى العنف وإلحاق الضرر بالآخر عاجلا أم آجلا، أما الارهاب فهو « ثاو في كل مكان » مثل الجراثيم، ثاو في قلب الثقافة التي تحاربه، وما طفوه في السطح أو ممارسته إلا دليل عن موت نظامه وانتحاره.

حَيرة إريك فروم بين العدوان البشري والعدوان الحيواني!

السيكولوجي والفيلسوف الألماني الأمريكي إريك فروم (1900-1980) مَيّـَز بين نوعين من العدوان التدميري، الأول خاص بالحيوانات وقد وصفه بأنه دفاعي طبيعي وليس بخبيث، أما الثاني فهو خاص بالكائنات البشرية وهو عدواني تدميري خبيث، قد نجده عند بعض الحيوانات لكنه قليل جداً. ورغم هذا التمييز فإن إ. فروم يعلق عليه بأن العلم أخفق في إيجاد الاختلافات بين النوعين معاً. والحال أنّ فهم الاختلاف – ربما- غير متصل بالإخفاق العلمي ولكن لأن المسير الذي يمضي فيه إيجادُ هذه الاختلافات يمكنُ أن يكون خاطئاً؛ فنحن نعلمُ أن علم النفس يمكنُ أن يساعدنا في فهم شخصية الإرهابي أو المتطرف العنيف لكن تبقى كلها في حدود النظرية والملاحظة وفهم السلوك البشري، أما إذا أرادت العلوم الإنسانية اليوم – بما فيها علم النفس- أن تفهم تلك الشخصية فلا مفرّ لها من الانفتاح على علم الأعصاب، سواء من خلال فهم سيكولوجيته أي علم النفس العصبي أو من خلال تفكيك مفهوماته والمفاهيم المجاورة له مثل الحرب، والخوف، والرعب، والسلام، والتعايش .. أي من خلال منظورات الفلسفة العصبية، وهذا التخصص يمنحناً أفقاً للبحث في كثير من الحقول العلمية الأخرى التي تتقاطع معه وتهتم بالإرهاب أو التطرف العنيف بصفة عامة، م كسوسيولوجيا الإرهاب مثلا.

سؤال الخوف في حياتنا المعاصرة

الأحداث الإرهابية من شأنها أن تخلق مجتمعات مرتبكة في أفراد غير آمنين، يشعرون بالخوف، ومن الواضح أن سؤال الخوف اليوم هو امتداد للفلسفة العملية التي درج الفلاسفة – منذ اليونان على الأقل – إلى الاهتمام به إلى جانب مفاهيم أخرى مثل الحرية، والغضب، والموت، والسعادة، والخير وغيرها. لكن مِمَّ يخاف الإنسان اليوم أكثر؟ وكيف يمكن معالجة هذا الخوف فلسفياً؟

نحن الآن أمام وجهتين من التفكير للإجابة عن ما سبق، هما: العقل (الفلسفة) والعاطفة ( الخوف) وهما قطبا الإنسان الممدودين أحياناً على طرفي نقيض، وفي سياقات أخرى يأتيان بوصفهما وجهان لعملة واحدة، إذا ما نظرنا إليهما من زاوية الفلسفات العقلانية أو التجريبية بخصوص تأملاتهما في الانفعالات ومصادر الأفكار وماهية الإنسان ( ديكارت، لوك، سبينوزا ).

كل إنسان، كما يرى فريدريك نيتشه (1844-1900) يدرك بأنه مخلوق فريد في العالم، لا يشبه شيئاً، لكنه يخفي هذا الإدراك، والسبب هو الخوف « الخوف من الجار الذي يتطلع إلى الالتزام بالعادات التي يدثِّر نفسهُ بها. ولكن ما الذي يدفع الفرد كي يخاف جاره، كي يفكر ويسلك سلوك القطيع ولا يكون فرِحاً بنفسه؟ ربما هو عند الأقلية النادرة الشعور بالعار، لكن عند الأغلبية فهو الراحة، العطالة؛ باختصار إنه الميل إلى الكسل ..» ( نيتشه، شوبنهاور مربياً، ص: 17). هكذا يميل نيتشه إلى ربط الخوف بالكسل عندما يدرك فرادته في العالم، أي بين الموجودات. لكن المآسي المعاصرة التي يعيشها المخلوق المتفرد أعادت تهديد حياته بكثير من القوة والعنف، حتى أنها أدخلته إلى مسكنه عُنوة؛ فمنذ شهر مارس 2020 مثلا عرف العالم أكبر حجر صحي في التاريخ المعاصر، إنه شعور مأساوي بأن ننعزل عن أحبابنا وأصدقائنا وأبنائنا، أن لا تكون هناك فرصة للتواصل معهم إلاّ عن بعد، وأن تقلّ فرص اللقاء الواقعي يوماً بعد يوم. وحتى بعد أن تم التخفيف من الحجر الصحي وعادة البشرية إلى حياتها اليومية ( شبه الاعتيادية ) فقد استأنفت ذلك بكثير من الحذر والتباعد الاجتماعي.

لماذا نَعُد نَعِش حياتنا بشكلها الطبيعي، ولماذا لم يتمكن هذا المخلوق الفريد في العالم من التغلب على خوفه من نفسه ومن الآخر؟

إنّ مخاوفاً مثل الإرهاب، والاحتباس الحراري، والحرب النووية، والفقر، والحروب السياسية التي تتفجر معالمها في شكل صراعات واغتيالات، واختطافات، وتعذيب، وانقلابات عسكرية وثورات شعبية وغيرها .. كل هذه العوامل – وأخرى- تأثر بشكل سَلبي على الإنسان المعاصر، ويزيد في تأجيج هذا الخوف السياسيون الطامحون للمناصب، وبناء الإمبراطوريات الموهومة، والاعلام الكاذب الذي يتلاعب بعواطف المتلقين وعقولهم. وخطابات الإرهابيين المنتشرة عبر العالم الافتراضي المهددة لكل المخالفين – لشريعتهم – متوعدة إياهم بــالتقتيل والموت ! وثقافة « السيف .. السيف » هؤلاء هم خُطباء الجحيم الذين يزدادون كل يوم توحشاً في النظر إلى المجتمعات الإنسانية.

الخوف من الطبيعة أم الخوف من الإنسان !

الإنسان يخاف من الطبيعة، والمستقبل، لكن أشدّ خوفه يكون من الإنسان، أي من نفسه، وهذه مفارقة صارخة، تضج بالأسئلة؛ إنه يخافُ من نفسه بشكل غير واضح يتمثل فيما يبدعه أو يخترعه أو يحلُمه في التكنولوجيات الحديثة، يبتكرُ أجيال رقمية ينافسُ بعضها بعضاً مثلا، ويتطلع السفر إلى كواكب أخرى. لذلك فهو ينتظر نتائج كل ما يعمل عليه، لكن في الضفة الأخرى يأتي ترقب التعاسة والاستعداد للكارثة؛ « فقدان العمل، حادث، مرض، موت قريب .. وعلى العكس منهم فإن بعضهم الآخر يعيشون ظاهرياً في اللامبالاة الأكثر شمولا، إذ يعتبرون أن مسائل من هذا النوع ليس لها أي مكان في الوجود اليومي وبأنها تنتمي إلى ميل معتل قد يصل بهم حتى المرض. هل يعلم هؤلاء وأولئك بأن جذور هذين الموقفين تغوص في رؤى للعالم سبر أغوارها على نحو غير مسبوق فلاسفة الحضارة الإغريقية القديمة؟ » ( لوك فيري، قصة الفلسفة، ص 16). فلم تكن الفلسفة عند هؤلاء تسلية، ولا تقف عند حدود فهم العالم .. أبداً. بل كانت طريقة في محبة العيش، فهل يمنحنا واقع التفلسف في عالمنا فرصة لإنتاج فلسفة تخرجا من عنق زجاجة ‘ الخوف’ بأسبابه التي ذكرت؟ ما طبيعة هذه الفلسفة، وما هي آفاقها في معالجة قضايا الإنسانية بصفة عامة؟