حسين جمو

رغم التداعيات الكارثية للتغير المناخي على أنماط الإنتاج الريفية والحضرية في منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا، أو ما يسمى في الجغرافيا السياسية الكلاسيكية «الشرق الأوسط»، لم يظهر حتى اليوم اتجاه جماعي لتبني سياسات مبنية على التكيف والاستعداد للتأثيرات المركّبة للتغير المناخي على شعوب هذه المنطقة. ولا تواجد بوادر لذلك أيضاً. ما زالت المخاطر البيئية، سواء المرتبطة بالتغير المناخي أو دورات الجفاف، خارج عناصر صناعة السياسات الإقليمية الجماعية. وهو، في الواقع، وضع طبيعي؛ إذ أن الاجتماع الإقليمي في أي مناسبة تكون إيران وتركيا طرفان فيه، على وجه التحديد، يكون مضاداً للشعوب. ويضاف إليهما أنظمة أخرى في المنطقة، بدرجاتٍ أقل، بسبب بنية الدولة القومية الأحادية في الدولة التركية، والتركيبة القومية-الدينية في الدولة الإيرانية. فكلا الدولتين تديران ملفاتٍ على درجة عالية من الأولوية في تقرير اتجاه سياساتهما الإقليمية. و كما هو واضح، لا مشكلة لدى الدولة التركية في تسريع التصحر في سوريا والعراق وفق حسابات قومية تستخدم مصادر الطبيعة سلاحاً أمنياً. وهذا الاستخدام بعيد عن تحليله بأدوات «الاختيار». فتركيا، في ظل عقلية الدولة القومية العنصرية، لا تتردد في استخدام المياه سلاحاً لتقليص ثبات الكرد في أراضيهم، سواء داخل تركيا أو خارجها، عبر العوامل المناخية، لأن هذا لا يتعارض مع أجندتها الأمنية. فلِمَ ترفض الحصول على جائزة من الطبيعة بقليل من التدخل؟

العولمة والقومية

في كل الأحوال، يسير العالم على منهجين متناقضين ومتصالحين في آن واحد: العولمة والانعزال القومي. تحطمت أمواج العولمة أمام الإجراءات الانعزالية للدولة القومية في مختلف أنحاء العالم. فشركات مثل تويتر وفيسبوك وغوغل، تلبي رغبات أمنية للدولة التركية سواء على مستوى إغلاق حسابات لأشخاص وهيئات بناء على طلب تركيا أو الالتزام بإزالة محتوىً سياسي تعتبره الدولة خطراً على أمنها وفق أجندتها المصاغة في مكاتب أجهزة استخباراتها.

لهذه الأسباب، وغيرها، فإن منطقة الشرق الأوسط، بأنظمتها الحالية، غير مؤهلة سوى لمفاقمة التكاليف المناخية على المزارعين والفلاحين وسكان المدن، ومن ثم التأسيس لموجات هجرة جديدة والدفع باتجاه انعدام الأمن الاجتماعي. وهذا لا يحتاج إلى خطة ممنهجة، إنما تحصيل حاصل لبنية الدولة وتركيبتها. فهي بطبيعتها القومية تنشد إنقاذ فئة واحدة فقط من البشرية وهي مواطنيها المطيعين والمنقادين لها. وطالما تأخذنا الأولوية إلى تصنيفات، فإن الدولة تصبح نقيض الخير العام، وهذه هي معضلة التداعيات المناخية على فقراء الشرق.

السائد في الشرق الأوسط دولٌ تكره شعوبها، أو فئات منها، تكرس مواردها لتدميرهم حتى خارج فترات الحروب. فالمشروع الأكثر تخريباً للسلام الاجتماعي في سوريا منذ تأسيس هذا الكيان الحديث جداً و السرديات المزعومة جداً المرافقة له، هو سد الفرات. فقد منح السد ثروة سياسية للنظام السوري عبر نقل آلاف العائلات التي فقدت أراضيها ومنازلها تحت البحيرة المسماة «الأسد» إلى أراضي الملاكين الكرد في الجزيرة. حدث هذا بمشروع تنموي لترويض نهر الفرات واستثمار مياهه. فإذا كان هذا حال التنمية، يمكن تخيل ما الذي تفعله هذه الدول بشعوبها بلا رحمة أو تردد.

التنمية في خدمة التخريب

في تركيا، اقتَلعت الدولة عشرات آلاف العائلات الكردية من أراضيها بذريعة السدود وإدارة الموارد الطبيعية على مدى سنوات. وتكرر السيناريو ذاته في عفرين المحتلة بصورة أقل تمويهاً. الخلاصة في هذه الأمثلة السريعة والتلميحية أن الدولة القومية الفئوية، سواء كانت تَحكم برضى شعوبها أو رغماً عنها، هي دولة ضد الطبيعة، ولا يتجاوز تراثها البيئي زراعة بضع مئات من الشتلات في عيد الشجرة مقابل تدمير غير محدود لبيئة الحياة لخصومها المحليين، سواء بتدمير مدن تحت ذريعة التحديث العمراني، أو افتعال حرائق غابات لا تستطيع كاميرات المخابرات مراقبتها أمنياً في جبال كردستان. ولن يكون من الإجحاف في شيء ربط هذه الطبيعة المضادة للحياة، مباشرةً، بالنظام الدولي برمّته، خاصة في السنوات الأخيرة التي باتت فيها الأمم المتحدة، بجيش موظفيها الرسميين والمرتبطين بها بطريقة أو أخرى، منشغلة للغاية ببناء هيكل فارغ ملون لإنجازات «التنمية المستدامة» وإصدار تحذيرات منتهية الصلاحية، والمبالغة في الحديث عن التغير المناخي لأنه ملف لا يكلفها شيئاً من الناحية السياسية. فالجميع يردد بياناتها، أعداء وأصدقاء الطبيعة معاً يداً بيد.

في شهر أغسطس/آب الماضي، انحسرت مياه الأنهار المتدفقة على سوريا والعراق، وظهرت مدافن أثرية تعود للعهد الروماني في سوريا غمرتها المياه سابقاً. في الوقت نفسه، تعاني مدينة الحسكة من عطش جماعي للسكان في ظل تلاعب الاحتلال التركي بتدفقات نهر الخابور في سري كانيه (رأس العين) المحتلة تحت أنظار كتيبة الأمم المتحدة للمناخ. ومجتمع الجزيرة فلاحي. فمن دون الزراعة، لا اقتصاد يساعد على صمود السكان في أراضيهم ومدنهم. ولا يختلف الحال في العراق. فلاحو الفرات الأعلى والأوسط، وصولاً إلى البصرة، يعيشون محنة وجودية بدأت تداعياتها تضرب عميقاً في اضطرابٍ اجتماعي مع تحول فئات مهددة ونافذة إلى شبكات التهريب المسلحة، فيما تهيم غالبية المجتمعات الفلاحية على وجهها باحثة عن بدائل معيشية أو موارد إضافية لا يجدونها سوى بالتطوع في ميليشيات مسلحة. والحال في إيران ليس أفضل في العموم.

إيران: إما السكان أو الطبيعة

في 6 سبتمبر/أيلول، حذر مسؤول إيراني من جفاف بحيرة أورميه بشكل كامل خلال الأعوام المقبلة في حال لم يتم التركيز على أولوية جهود إنقاذها على حساب تأمين حاجات الري للزراعة في المنطقة. فالحل المطروح هنا إما إفقار المزارعين أكثر عبر منعهم من استخدام مياه البحيرة ومصادرها في ري المحاصيل، وبالتالي إنقاذ البحيرة، أو الاستسلام لجفافها الكلي. الحل الذي قدمته رئيسة دائرة الأراضي الرطبة في وزارة البيئة آرزو أشرفي زاده تلخّص بالقول: «ما لم يتم تسليم الحصص المائية وتنفيذ الخطط الموضوعة بشكل كامل، لن يكون ثمة أي أمل بتعافي البحيرة التي كانت تعد الأكبر في الشرق الأوسط».

نلاحظ أيضاً أن الهيئات الحكومية بدأت تعمل في اتجاهين متعارضين. فمقترح وزارة البيئة يحمّل المسؤولية لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية. وبهذا المعنى، الأخيرة مدعوة إلى وقف أي إنشاءات لسدود جديدة واتخاذ إجراءات لـ«وقف النشاطات الزراعية» في حال الرغبة بعودة البحيرة إلى سابق عهدها. بعبارة غير معلنة، ستعود البحيرة إلى سابق عهدها حين يتم التخلص من السكان في محيطها وجوارها. الحقيقة المرعبة أن هذه هي حلول أكثر دول الشرق الأوسط قوة وتأثيراً. وهذا حال غيرها من الدول أيضاً. فالبنية الانعزالية للدولة شرق الأوسطية وصلت إلى طريقٍ مسدود لدرجة بات الخيار: إما السكان أو الطبيعة، في حال كانت ستخطو خطوة في اتجاه حلٍ ما. والمسار الحالي في سياسات هذه الدول تجاه المناخ والمجتمعات يقود إلى تفكيك الاثنين معاً. ويعيش في محيط بحيرة أورميه ملايين السكان من الكرد والآذريين بشكل رئيسي. الكرد على الضفة الغربية من البحيرة والآذريون على الشرقية. وتصب في البحيرة مياه من 13 نهراً. وهي منطقة رطبة ذات أهمية دولية بموجب اتفاقية «رامسار» للأراضي الرطبة الموقعة في 1971 بإشراف الأمم المتحدة.

الحصيلة: موجات هجرة جديدة

مطلع سبتمبر/أيلول، صدر تقرير أعده علماء برعاية معهد «ماكس بلانك للكيمياء» و«مركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي» التابع لمعهد قبرص، استعداداً لمؤتمر COP27 الذي سيعقد في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وكعادة أي تقرير ذو صبغة دولية بشأن المناخ، تفادى التقرير التطرق إلى العوامل التدخلية في مفاقمة أزمة فلاحي الشرق الأوسط، وركز فقط على مسؤولية «الميتافيزيقيا». مع ذلك، لا يمكن التغاضي عن القيمة العلمية والخلاصات الواقعية التي تضمنها هذا العمل الأكاديمي. والدول الـ17 المشمولة في الدراسة هي: البحرين، قبرص، مصر، اليونان، إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا والإمارات العربية المتحدة.

أبرز ما جاء في الدراسة أنه قد يكون لتغير المناخ آثاراً مدمرة على حياة الملايين في الشرق الأوسط، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل أسرع مرتين تقريباً من المعدل العالمي. كما أن تضافر ظروف مناخية، مثل تراجع هطول الأمطار وارتفاع درجة حرارة الطقس، سيسهم في حدوث موجات جفاف شديدة، ما يهدد الأمن المائي والغذائي مع عدم استعداد العديد من البلدان لارتفاع مستويات سطح البحر. من المتوقع أن تتأثر جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بشكل خطير، مع آثار مدمرة محتملة على صحة وسبل معيشة 400 مليون شخص.

ويقول كاتب التقرير جورج زيتيس الاستاذ في معهد قبرص: «هذا السيناريو ينطوي على تحديات خطيرة للبنية التحتية الساحلية والزراعة، ويمكن أن يؤدي إلى تملّح مستودعات المياه الجوفية الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل الكثيفة السكان والزراعات».

وبالإضافة إلى متوسط الزيادة في درجات الحرارة، يلفت الباحثون الانتباه إلى بروز ظواهر الطقس المتطرفة ذات التأثيرات الاجتماعية المدمرة المحتملة. ومنها على سبيل المثال: الزيادة الكبيرة في شدة ومدة موجات الحر والجفاف والعواصف الترابية والأمطار الغزيرة، التي من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث فيضانات مفاجئة. ويشمل التقييم أيضاً مناقشة تلوث الغلاف الجوي وتغير استخدام الأراضي في المنطقة، في ظل التحضر والتصحّر وحرائق الغابات، ويتضمن توصيات بشأن تدابير التخفيف والتكيف المحتملة مع تغير المناخ.

ويوضح زيتيس أن التوقعات التي تفترض عدم وجود إجراءات مناخية فورية وطموحة لتفادي المسارات المناخية الحالية «تعني توسعاً شمالاً في المناطق المناخية القاحلة على حساب المناطق الأكثر اعتدالاً».

نتيجةً لذلك، ستتضاءل المناطق المناخية الجبلية ذات الثلوج خلال القرن الحالي. إن انخفاض هطول الأمطار والاحترار الشديد سيسهمان في حدوث حالات جفاف شديدة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى سطح البحر في شرق المتوسط والشرق الأوسط بوتيرةٍ مماثلة للتقديرات العالمية، على الرغم من أن العديد من البلدان غير مستعدة لهذه الظاهرة. ويحذر زيتيس من أن الأمر «ينطوي على تحديات خطيرة للبنية التحتية الساحلية والزراعة، ويمكن أن يؤدي إلى تملّح طبقات المياه الجوفية الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل المزروعة والمكتظة بالسكان».

ستؤثر التغييرات المتوقعة بشكل حاسم على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية تقريباً، لا سيما في ظل سيناريو الخطط المعتاد. ويلاحظ مدير معهد ماكس بلانك للكيمياء خوسيه ليليفيلد أن الأشخاص الذين يعيشون في شرق المتوسط والشرق الأوسط «سيواجهون تحدياتٍ صحية كبيرة، خاصةً المجتمعات المحرومة وكبار السن والأطفال والنساء الحوامل». ولتجنب التغيرات المناخية الشديدة في المنطقة، يسلط العلماء الضوء على أن العمل المناخي الفوري والفعال أمر ملحّ. ويقول ليليفيلد «تم اختيار شعار الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشكل جيد: معاً من أجل التنفيذ العادل والطموح الآن». ويضيف: «نظراً لأن العديد من الآثار الإقليمية لتغير المناخ عابرة للحدود، فلا غنى عن التعاون بين البلدان للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة. لقد أصبحت الحاجة إلى تحقيق أهداف اتفاقية باريس أكثر أهمية من أي وقت مضى».

تناول التقرير، كعادة التقارير الأممية، الفئات التي ستتأثر بالتغير المناخي، وهم جميع السكان، خاصةً «كبار السن والأطفال والنساء الحوامل». ولم ينس معدو التقرير التنبيه إلى «ذوي الاحتياجات الخاصة».

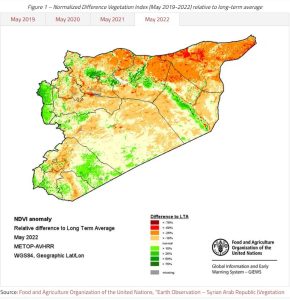

أما بلدان المنطقة التي يُرجح أن تعاني أكثر من غيرها بسبب صعوبة التكيف مع المتغيرات هي: تركيا وسوريا، بسبب انخفاض الجريان السطحي والنشاط الزراعي الكبير، والعراق، بسبب موقعه عند مصب الفرات ودجلة، والأردن، جرّاء موارده المائية الصغيرة للفرد إلى جانب الخيارات المحدودة لتحلية المياه. ومن المتوقع أن تتأثر الزراعة في حوض البحر الأبيض المتوسط بشدة. وستتأثر المحاصيل الأكثر ربحية للمزارعين والفلاحين (مثل الزيتون والكروم والبقوليات والقمح والشعير والذرة)، وتحديداً منها الجوز والفستق.

وتضيف الدراسة أن تغير المناخ يهدد الأمن البشري من خلال ثلاثة محاور:

(أ) تقويض سبل العيش وثقافة حقوق الإنسان، (ب) زيادة الهجرة، (ج) التأثير غير المباشر في النزاعات المسلحة.

من المرجح أن تؤدي التغيرات المناخية المتوقعة إلى زيادة الطلب الإقليمي على الطاقة، وقد تؤدي إلى انخفاض غلة المحاصيل. ستؤدي هذه الآثار إلى اتساع التباينات الاجتماعية القائمة بين السكان في المنطقة، ما يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي. يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى توترات سياسية وعدم استقرار قد يؤدي في النهاية إلى نشوب صراعات وأزمات إنسانية وخلق موجات هجرة جديدة. ويمكن أن يكون الحجم والنطاق الجغرافي لمثل هذا النزوح السكاني أحد أكبر تحديات حقوق الإنسان في عصرنا.