شورش درويش

مطلع الشهر الجاري، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 84 صوتاً ضد مشروع قانون يطالب القوات الأميركية بالانسحاب من سوريا، فيما أيده 13 عضواً. وفي مارس/آذار من العام الجاري، صوت مجلس النوّاب أيضاً على قرار يطالب بسحب القوات الأميركية من سوريا خلال ستة أشهر، غير أن التصويت جاء أيضاً في غير صالح المطالبين بالانسحاب بواقع 321 نائباً ضد القرار وتأييد 103 نائباً. إن مشاريع التصويت الدورية هذه إنما تنبع من أفكار تروّج لها قوى في الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، للتخفيف من كلف التدخل الخارجي، أو للعودة التدريجية لسياسات الانعزال التي طبعت سياسة الولايات المتحدة في فترة ما بين الحربين العالميتين. ولئن كانت سوريا بؤرة صراع إقليمي مستدام منذ عام 2011 وقليلة الأهمية في السياسة الخارجية الأميركية، فإن ذلك يجعلها الاختيار المفضّل للاتجاهات الانعزالية في واشنطن التي تطالب بالانسحاب من بعض المناطق في العالم والتخفيف من حدة السياسات التدخلية.

نظرة إلى تاريخ النهج الانعزالي الأميركي

تتغذى مطالبات الانسحاب التي تمجّد العزلة في السياسة الأميركية على الإرث الذي خطّه الآباء المؤسسون. فالانعزال، وفق النظرة الأميركية، كان يعني رفض المشاركة في الحروب والتحالفات الاستعمارية الأوروبية والإبقاء على التجارة الأميركية معافاة وصحيحة تجاه بقية دول العالم. لذا، دخل مفهوما الانعزال والحياد في صلب سياسة الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وبرز في خطابات جورج واشنطن وتوماس جيفرسون.

لكنّ جدوى الانعزال والحياد تجاه مشكلات العالم وحروبه وتحالفاته، مثّل واحداً من أكبر النقاشات الداخلية احتداماً منذ الحرب العالمية الأولى، حين حاول أعضاء في الكونغرس وأصوات داخلية حزبية الحيلولة دون انخراط واشنطن في مسار الحرب ضد ألمانيا والإمبراطوريتين النمساوية والعثمانية. وقتذاك، نجح الرئيس وودرو ويلسون في الحد من تأثير الأفكار الانعزالية لصالح تدعيم موقف الديمقراطيات الأوروبية والحد من طموحات دول لا تشاركها التطلعات ذاتها أو قد تصبح معادية لواشنطن في وقت لاحق، وهو ما دفع الولايات المتحدة للانخراط في الحرب العالمية الأولى. إلّا أن النجاحات العسكرية لم تشفع لويلسون الانضمام إلى عصبة الأمم ورفض التوقيع على معاهدة فرساي التي أنهت الحرب رسمياً، رغم أن الرئيس الأميركي نفسه كان من اقترح تشكيل مثل هذا الإطار الدولي. حصل كل ذلك نتيجة الضغوط داخل الكونغرس ورفض أعضائه المضي في المزيد من السياسات التي من شأنها الابتعاد عن التوجه الأميركي التقليدي، ما استدعى بروز الأفكار الانعزالية والدعوة للحياد والحدّ من الهجرة بشكل جلي خلال الثلاثينيات.

مع الحرب العالمية الثانية، وتحديداً في العام 1940، ظهر تشكيل أكثر وضوحاً لسياسة الانعزال عبر لجنة «أميركا أوّلاً» التي قادها عضو الكونغرس تشارلز ليندبيرغ. تمحورت سياسات هذا الاتجاه المتنامي في النأي بالنفس عن حروب الأوربيين وعدم استعداء ألمانيا النازية بوصفها قوّة صاعدة لا يمكن أن تهزم. لكن الهجوم الياباني على بيرل هاربر أدى إلى حلّ اللجنة بعد يومين من الهجوم وإلى كسر الولايات المتحدة لمبدأ الانعزال مرة أخرى، وربما إلى الأبد، وهو ما سيظهر في حدّة التدخّلات الأميركية لتطويق الشيوعية في كوريا (1950-1953) وفيتنام (1955-1973)، فيما شكل هجوم 11 سبتمبر البوابة الأوسع للتدخل في أفغانستان 2001 والعراق 2003.

التدخلية مقابل الانعزالية: الحرب على الإرهاب والانسحاب الصعب

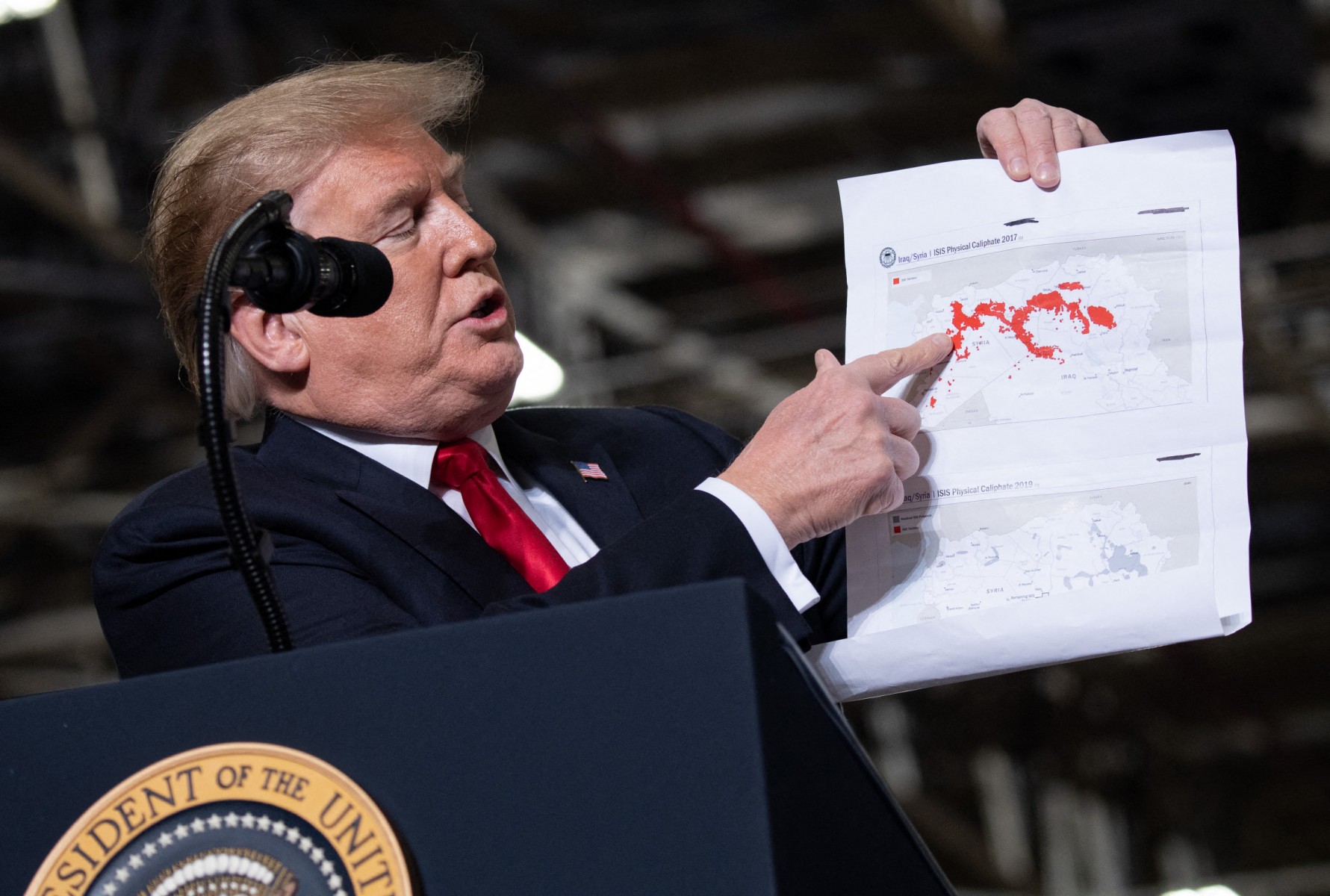

لعل الشكل الأوضح لإحياء الانعزالية والحد من التدخل الأميركي برز في فترة حكم باراك أوباما وتأييد خططه لتنفيذ الانسحابات من العراق وأفغانستان، إلّا أن ظهور تنظيم داعش ساهم في تثبيط خطط الانسحاب التام من العراق والتدخل السريع تالياً في سوريا لمحاربة التنظيم. وقتها، اضطرت إدارة أوباما للمواءمة بين النهجين الانعزالي والتدخّلي الذي كان أحياه سلفه جورج دبليو بوش بقوة، إذ حدّ مشروع التدخّل لمواجهة الإرهاب الطارئ في العراق وسوريا من التصوّرات الأولية للانسحاب من العراق وإلى بداية تواجد أميركي في سوريا امتد منذ مطلع 2015 وحتى الآن. ومع فترة رئاسة خلفه، دونالد ترامب، نجحت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رفقة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تحطيم «دولة داعش» والقضاء على أمراء ومتزعّمي التنظيم الأشد خطورة وتأثيراً. إلّا أن تلك النجاحات لم تثنِ ترامب عن رغبته الاستثمار في تنشيط الأفكار الانعزالية وربطها بانسحابٍ تدريجي للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، مهدداً بذلك موقع واشنطن في هذه المنطقة، ومثيراً لقلق الحلفاء في دول الخليج العربية، بالاستناد إلى شعار «أميركا أوّلاً» الذي رفعه ترامب، مستعيراً إياه من شعار اللجنة التي تبنّت قيم الانعزال في الثلاثينيات.

جاءت رغبة ترامب بالانسحاب من سوريا التي وصفها بأنها مجرّد «رمال ودماء» مقدّمة لتطوّر الأدوار التركية والروسية والإيرانية في سوريا، عدا عن أنها قرعت جرس إنذار داخل واشنطن حيث وصف نهج الانعزال الترامبي بأنه مقدّمة لتخلّي واشنطن عن قيادة العالم لصالح الخصوم والقوى الدولية المناهضة. بطبيعة الحال، لم يكن قرار الانسحاب التام من سوريا سهلاً، إذ خضع لمجابهة عريضة قادتها أصوات بارزة في الكونغرس مثّلها السيناتور ليندسي غراهام، ومن داخل «البنتاغون» أيضاً بلغت أشدّها مع استقالة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وإعلان الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» عن خلافه الواضح مع ما قرره ترامب. اعتبرت الأصوات الاعتراضية انسحاب القوات الأميركية خطأ استراتيجياً لا يمكن تداركه لاحقاً. فمهمّة الإجهاز على تنظيم داعش لم تنتهِ بعد، وأن ترك فراغ في المنطقة قد ينعكس إيجابياً على الإيرانيين. كما أن مكافأة الحكومة التركية المتحفّزة لمعاقبة المقاتلين الكرد الذين كان لهم دور محوري وأساسي في إلحاق الهزيمة بالتنظيم خطأ جسيم بحق حليف موثوق في محاربة الإرهاب، إذ لا يمكن تعويض حليفٍ كهذا حال السماح لتركيا بإضعافه أو تدميره.

لأجل ذلك كله، وتحت وطأة الضغوط الداخلية، نفّذ ترامب، كحلّ وسط، انسحاباً جزئياً في العام 2019، مستفيداً من المزاج المؤيّد للانعزال. فنهجه قام على جعل الانسحابات ورقة سياسية في اتجاهين: إعادة التشبيك مع حليفه الإقليمي رجب طيب أردوغان على حساب حلفائه الموضعيين في «قسد»، والاستفادة من الجمهور الانعزاليّ الداعي إلى عودة الجنود الأميركيين إلى الديار، وهو بطبيعة الحال اتجاه وازن داخل الولايات المتحدة، لكنه يتحرك صعوداً وهبوطاً بحسب درجة الإضرار بمصالح واشنطن أو حلفائها الموثوقين في الخارج.

مع فترة رئاسة جو بايدن، جرى التشديد على فكرة ضمان إلحاق الهزيمة التامة بتنظيم داعش. ومعها، ستطوّر واشنطن استراتيجية تتمحور حول الحد من نفوذ إيران في سوريا، واحتواء تركيا وإبطال تهديداتها في شن حرب جديدة على مناطق شمال وشرق سوريا. ورغم أن هذه الاستراتيجية قليلة الكلفة لجهة الخسائر البشرية التي توازي الصفر في عديد القوات الأميركية، أو المادية نتيجة عدم تحمّل واشنطن أيّة تبعات مادية تخص حياة السكان المدنيين في مناطق تواجدها، واقتصار دعمها على المجال العسكري، إلّا أنها ما تزال تجابه بمشاريع قوانين تطالب الإدارة الأميركية بالانسحاب، مستفيدة من نهج أطلق عليه في مرحلة مابين الحربين العالميتين «العزلة الممتعة».

7 أكتوبر: بيرل هاربر الجديدة

يعتبر كثير من المراقبين أن عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي جاءت بمثابة هجوم اليابان على ميناء بيرل هاربر الأميركي ودفعها تالياً للانخراط في الحرب العالمية الثانية. ذلك أن هجوم حركة حماس على غلاف غزة كسر كل القواعد التي سعت واشنطن إلى تعزيزها ابتداءً من فترة إدارة أوباما وصولاً لعهد بايدن، والمتمثّلة بإحياء نهجي الانعزال والحياد بما يعنيانه من تخفيف حدة السياسات التدخلية الأميركية في الشرق الأوسط والمضي في طريق تشكيل فريق عربيّ متحالف مع إسرائيل لمواجهة تطلّعات إيران التوسعية في المنطقة. فرض هذا اليوم على واشنطن العودة، مضطرة، إلى الشرق الأوسط وتعزيز تواجدها في القواعد العسكرية في المنطقة لأجل ضمان حماية أمن وسلامة إسرائيل، والحيلولة دون تطور الحرب في غزة لتصبح حرباً إقليمية، وإعاقة التطلّعات الإيرانية في شن حروب تخفف الضغط عن حركة حماس وتنهك إسرائيل.

داخل هذا الجو الذي ترسم ملامحه الحرب على غزة، يأتي بقاء القوات الأميركية في سوريا حاجة موضوعية لضمان عدم تطوّر الحرب. ويمكن إلى ذلك الحديث عن الإبقاء على النهج التدخّلي في سوريا رغم المنغّصات التي تحدثها التيارات الانعزالية عبر مشاريع قرارات الانسحاب منها، عدا عن أن حدث 7 أكتوبر/تشرين الأول عزز موقع «البنتاغون» في تحديد ملامح السياسة الخارجية الأميركية في الفترة المقبلة، والتي ستتعدّى خطوط مهمة ضمان إلحاق الهزيمة التامة بتنظيم داعش، ما يعني بقاء القوات الأميركية في سوريا في الأفق القريب حتى وإن تبدّلت الإدارة في انتخابات 2024، ومهما اشتدت الضغوط العسكرية المتمثّلة بالتحرشات الإيرانية بالقوات الأميركية العاملة في سوريا، أو حتى الضغوط العسكرية التركية على «قسد» بوصفها حليف واشنطن الموضعي.