محمد سيد رصاص

منذ تأسيس الدولة الفارسية الأولى (الأخمينية) من قبل قورش عام 559 قبل الميلاد، والفرس يتطلعون غرباً. وهذا ما حكم حركة قورش، الذي سيطر على بلاد الرافدين وبلاد الشام (سوريا)، ثم حفيده قمبيز الذي سيطر على مصر عام 525.

الشيء الذي نجده أيضاً عند الدولة الساسانية 226-651 التي كان يحدد نهر الفرات بمجراه الجنوبي حدودها الغربية مع الدولة الرومانية ثم الدولة البيزنطية (منذ عام 324)، ولو أنها في حروبها مع البيزنطيين سيطرت على الشام ووصلت للسيطرة على القدس عام 614 ومن ثم سيطرت على مصر عام 619 بما فيها الاسكندرية قبل أن يدحر هرقل الساسانيين عام 629. وبالتوازي، سيطر الفرس على اليمن بفترة 575-630. وكان الصراع بينهم وبين الأحباش، وكلاء البيزنطيين، هو صراع بالوكالة بين يمنيين اعتنقوا اليهودية في القرن الثالث الميلادي مثل حكام الدولة الحِميرية الذين عادوا الأحباش ووالوا الفرس وبين نصارى اليمن في نجران الذين والوا الحبشة وبيزنطة.

كان الامتداد الإيراني- الفارسي للمنطقة الغربية، الممتدة من اليمن حتى الشمال السوري وصولاً لمصر، هو من أجل السيطرة على التجارة العالمية بين الشرق (الصين والهند) وبين الغرب (أوروبا). وكان هناك طريق بري يمتد من الصين- الهند- فارس- بلاد الرافدين- الشام (سوريا)- ثم آسيا الصغرى- البلقان أو عبر الساحل السوري نحو أوروبا، وطريق بحري يأتي من الصين والهند عبر البحر الأحمر إلى مصر ومن ثم بحراً إلى أوروبا.

أتى الصراع الفارسي- البيزنطي، وقبله محاولات قورش ومن أتى بعده للسيطرة على الهلال الخصيب (بلاد الرافدين وسوريا) ومصر حتى نهاية دولة الفرس هناك عام 330 قبل الميلاد مع مجيء الإسكندر المقدوني، من أجل السيطرة على التجارة العالمية، وكذلك أيضاً الامتداد الروماني (64-31 قبل الميلاد) ثم البيزنطي نحو سوريا ومصر. قاد الصراع بين الأحباش، الذين سيطروا على اليمن عام 340، وبين الفرس والذي انتهى عام 575 بسيطرة فارسية مباشرة على اليمن، إلى خراب اليمن، حيث كان متوازياً بانقسام داخلي بين يمنيين متهودين والوا الفرس عند حكام مملكة حِمير ومن والاهم منذ تهود الحميريين عام 275 ميلادية، وبين اليمنيين المتنصرين منذ القرن الرابع الميلادي الذين والوا الأحباش والبيزنطيين.

لم يقد هذا فقط لخراب سد مأرب فحسب، بل أيضاً لهجرات نحو بلاد الشام عندما أتى الغساسنة وسكنوا حوران وأسسوا دولتهم في القرن السادس الميلادي ووالوا بيزنطة ولكنهم اعتنقوا مذهباً مسيحياً مخالفاً لها هو مذهب اليعاقبة (الطبيعة الواحدة)، فيما أتى اللخميون إلى تخوم بلاد الرافدين وسكنوا قرب بابل في القرن الخامس الميلادي وأسسوا دولة المناذرة واعتنقوا المذهب النسطوري (ثنائية الطبيعة) ووالوا الساسانيين.

يرى فريدريك إنغلز في رسالة لكارل ماركس في يونيو/حزيران 1853 أن «دور خراب تجارة الجنوب العربي قبل محمد هو العامل الذي اعتبرته بحق واحداً من العوامل الرئيسية في الثورة المحمدية.. كانت اليمن بين أعوام 200-600 تعاني من سيطرة وغزو ونهب الأحباش. إن مدن الجنوب العربي، التي كانت لا تزال مزدهرة في عصر الرومان، غدت مقفرة ومخربة في القرن السادس.. إن طرد الأحباش حدث قبل محمد بزهاء أربعين سنة وكان بشكل واضح الفصل الأول للشعور (الوعي) القومي العروبي المستيقظ الذي حركته من جهة (أخرى) غزوات الفرس من الشمال التي اندفعت إلى مكة تقريباً». (1). وهذا الأمر ما يستند عليه مكسيم رودنسون في كتابه «محمد 1962» حينما قال إن خراب اليمن واضطرابه أغلق طريق التجارة الدولية وأنهاه عبر الطريق البحري، فضلاً عن الحروب الساسانية-البيزنطية التي عطّلت الطريق البري. وكل هذا «أعطى قيمة مضافة للبدو حيث أصبحوا في وضع المتحكم من خلال خدماتهم كدليل وكوسيط في طرق التجارة البرية.. القبائل البدوية المستقرة القديمة نظمت نفسها من أجل تنظيم القوافل وفي معاملات لصفقات نقل البضائع، والمربح كان يصل لقيمة نصف ثمن البضاعة المنقولة» (2) عبر القوافل بين اليمن وسوريا التي يسيطر عليها البيزنطيون، وكانت مكة في منتصف الطريق، حيث أنها «على صلات تجارية قديمة بسوريا والعراق واليمن ومصر وتحولت بعدها إلى طريق لقوافل الشرق الأدنى، ثم إلى سوق رائجة في القرن السادس الميلادي.. وكانت مكة عاصمة الحجاز مدينة دينية وسوقاً تجارية» (3). وبحسب رودنسون، أنتجت هذه الأهمية الاقتصادية الطارئة لمكة والحجاز الحاجة لدولة: «فلماذا لايستعملون أهميتهم لصالحهم؟. لفعل هذا، هناك حاجة لدولة توحد كل العرب من أجل حفظ وحماية ثروتهم المكتسبة الجديدة.. دولة عربية تصاغ وفق الأوضاع الجديدة.. الطريق كان مفتوحاً لرجل.. يستطيع الاستجابة أفضل من غيره لإدارة هذه الأهمية ونقلها لحالة دولتية» (4).

عملياً، كان الإسلام (الدعوة 610-632) بالنتيجة صداماً ليس فقط مع البيزنطيين بل مع الفرس، وهو صدام قاد إلى إنهاء الدولة الساسانية عام 651 بعد عقدين من وفاة النبي محمد 570-632 إثر انتصار المسلمين على الساسانيين في معركتي القادسية عام 637 ونهاوند في 641.

وفق الطبري، كان عمر بن الخطاب متردداً بعد معركة القادسية في السيطرة على بلاد فارس، ومتنبئاً بصعوبة السيطرة العربية على الفرس. وهو يروي عنه هذا القول: «حسبنا لأهل البصرة سوادهم والأهواز، وددت أن بيننا وبين فارس جبلاً من نار لايصلون إلينا ولانصل إليهم» (5). ولكن الصحوة الفارسية ومحاولة استرداد بلاد الرافدين (العراق)، أجبرت عمر على السيطرة على بلاد فارس من خلال معركة نهاوند وماتلاها.

يمكن هنا القول أن الإسلام هو رحم العروبة التي ولدت من خلال هذا الرحم. ولكنه دعوة أممية- مافوق قومية، لذلك كان مشروع الأمويين في إقامة دولة 661-750 دينها الإسلام ويسودها العرب، فيما المسلمون الآخرون في تلك الدولة لا يتساوون مع العرب، محكوماً بالانفجار الانتحاري. وهو ما استثمرته الدعوة العباسية، التي كانت أيضاً تحوي لغماً انفجارياً لما كانت القوة العسكرية التي صعدت بالعباسيين إلى السلطة أتت من الفرس الخراسانيين. وهو ما يقر به داوود بن علي بن عبدالله بن العباس في خطبة المبايعة بمسجد الكوفة لابن أخيه أبو العباس السفاح، الخليفة العباسي الأول: «ياأهل الكوفة، إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا حتى أتاح الله لنا شيعتنا من أهل خراسان، فأحيا بهم حقنا، وأفلح بهم حجتنا، وأظهر بهم دولتنا» (6).

لم ينفع لحل هذا التناقض بين السياسي والعسكري قتل أبو جعفر المنصور، الخليفة العباسي الثاني، لأبي مسلم الخراساني، القائد العسكري الذي هزم الأمويين، ولا تصفية هارون الرشيد لنفوذ الأسرة البرمكية التي حكمت من وراءه، وعملياً، تم حل هذا التناقض من خلال صعود الخليفة المأمون بقوة عسكرية فارسية عام 813 قادها طاهر بن الحسين. هذا التناقض الذي قاد عام 821 إلى إنشاء الدولة الطاهرية بقيادة طاهر الذي امتنع في خطبة الجمعة عن الدعوة للخليفة وهو الذي ولاّه المأمون كل ما هو شرق بغداد حتى خراسان شرقاً وسيستان جنوباً. ورغم قول المأمون عندما بلغه نبأ وفاة طاهر، الذي من الأرجح أنه مات مسموماً: «الحمدلله الذي قدّمه وأخّرنا» (7)، إلا أن هذا لم ينفع المأمون حيث تولى أولاد طاهر الدولة الطاهرية التي كانت أول دولة فارسية منذ انهيار الدولة الساسانية. ثم تبعتها الدولة الصفارية 876-1136 والتي رافقتها الدولة السامانية في بلاد فارس كحالة انفصالية أو حكم ذاتي عن بغداد، قبل أن يأتي البويهيون 945-1055، وهم فرس وشيعة اثنا عشرية، ويسيطروا على بغداد، قبل أن يستعين العباسيون بالسلاجقة الأتراك وينهوا السيطرة البويهية على الدولة العباسية في العاصمة بغداد.

كان حل هذا التناقض هو الانشطار الانفصالي بين الفرس والعرب، ولو أن الحالة البويهية كانت مزيجاً من السيطرة والتعايش في بغداد بين الفارسي والعربي، بين البويهي والعباسي، بين الشيعي والسني، مع فضاء تعددي حاوله البويهيون، إلا أنه لم ينجح في المتروبول البغدادي، حيث تم حله من خلال سيطرة السلاجقة الأتراك عام 1055 على بغداد وتبني الدولة العباسية عام 1094 المذهب الشافعي الممزوج بالنزعة الأشعرية الكلامية التي اختلطت بعدها عبر الغزالي بالتصوف الذي أصبح بتركيبة واحدة مع الشافعية- الأشعرية.

بالتوازي مع هذا الانشطار–الانفصالي وفي أثناء سيرورته، بدأ إحياء اللغة الفارسية مع «الشاهنامة» للفردوسي عام 994، بينما كان الانخراط الكثيف للفرس في الأدب وعلم اللغة والفقه وعلم الكلام يتم عبر الوسيط اللغوي المسمى اللغة العربية. وكان المذهب السني منتشراً بقوة في أصفهان وفي خراسان الشرقية وكردستان، بينما يسود الشيعي الاثني عشري في وسط بلاد فارس في مدينتي قم وأراك وفي خراسان الغربية، وتبلور مع إعلان عقيدة الغيبة عام 940 من قبل الفقيه ابن بابويه القمي.

قام اسماعيل الصفوي، مع تأسيس الدولة الصفوية في 1501، بحل هذا الانشطار لدى الفرس بين العقيدي والسياسي من خلال إنشاء كيان سياسي موحّد في إيران الحالية (سميت إيران في 1935 من قبل الشاه رضا بهلوي) مع امتداد جغرافي لغربي أفغانستان ولجنوب القفقاس، ومحاولات سيطرة على العراق. وبذلك، أصبحت الهوية الفارسية، لغوياً وثقافياً، ممزوجة بالمذهب الشيعي الاثنا عشري الذي أعلن مذهباً رسمياً للدولة الصفوية، وهو ما ترافق مع كيان سياسي هناك يمكن أن يطلق عليه لقب الدولة الحقيقي لأول مرة منذ الساسانيين.

كان هذا انقساماً فعلياً للعالم الاسلامي مثًله الصفويون الشيعة من جهة، وفي الجهة الأخرى كان العثمانيون الترك السنة على المذهب الحنفي. وحصلت بينهما مواجهة في معركة جالديران عام 1514 انتصر فيها العثمانيون فكانت بداية انقسام إسلامي عالمي في مجالات السياسة والعقيدة والثقافة، وبداية صراع عسكري في القرنين السادس عشر والسابع عشر ميدانه الرئيسي العراق، فيما وقفت غالبية العرب والكرد مع العثمانيين.

بعد انتهاء الدولة الصفوية، حاول نادر شاه حل التناقض السني- الشيعي من دون نتيجة بعد أن رفض الفقهاء الشيعة محاولته اعتبار المذهب الجعفري مذهباً خامساً في الإسلام، وهو ما تكرر ويتكرر عندما حاول جمال الدين الأفغاني الأمر ذاته من خلال مصالحة الدولة القاجارية في إيران والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني. وحاول الملك فاروق، بعد زواج أخته فوزية من ولي العهد الايراني محمد رضا بهلوي عام 1939، أن يعلن المذهب الجعفري مذهباً خامساً في الأزهر، وهو ما تحاوله إيران منذ عام 1979 مع الخميني والخامنئي حينما تقول أو توحي بأنها تؤيد «إسلام عام يتجاوز خلافات السنة والشيعة» عبر تحالفها مع التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمون.

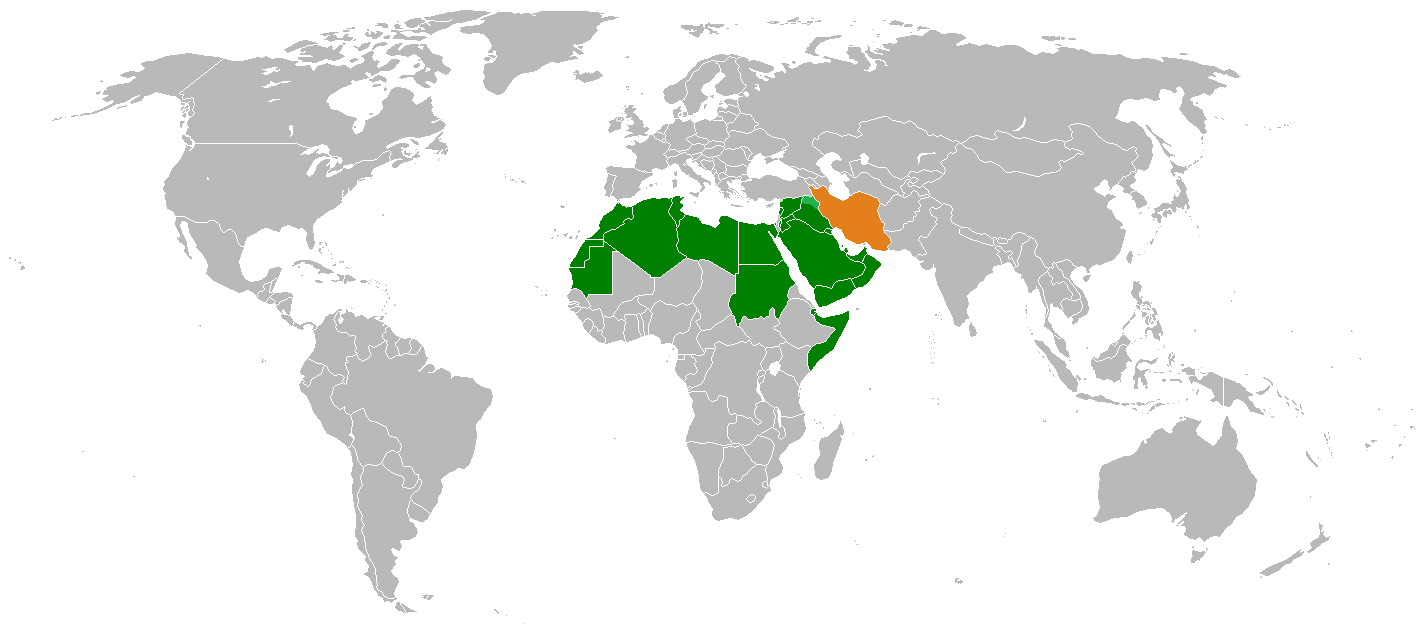

كتكثيف: انقسام جالديران ما زال قائماً بعد خمسة قرون، وهو يتمظهر أساساً، بعد انتهاء الصفويين والعثمانيين، في العلاقات العربية- الفارسية (الإيرانية). وإذا كان تمظهر في العلاقات العربية–الإيرانية من خلال تصادم جمال عبد الناصر مع شاه إيران محمد رضا بهلوي في الستينيات ثم في السبعينيات من خلال خطة هنري كيسنجر لجعل الشاه «شرطي الخليج» ما وتّر الأجواء بين الرياض وطهران، فإن ترحيب أصحاب الإيديولوجيات العروبية واليسارية العرب بالثورة الإيرانية عام 1979 قابلته أجواء معاكسة عند السلطات في الرياض والقاهرة وبغداد. ثم صبًت الحرب العراقية-الإيرانية الزيت على النار، وتلاها السيطرة الإيرانية على عراق مابعد صدام حسين عبر قوى محلية شيعية عراقية، لتخلق توتراً عربياً- إيرانياً رافقه توتر سني-شيعي في مجتمعات عربية رأى الكثيرون من أفرادها أن إيران تستخدم الشيعة العرب في العراق ولبنان والبحرين واليمن (حيث الحوثيين وهم من المتشيعين الجدد) كجسر للسيطرة على الدول العربية. كما أن الكثير من العرب يعتبرون علاقات طهران مع حركة حماس، وهي فرع فلسطيني لجماعة الإخوان المسلمون، رغبة في التأثير على القضية الفلسطينية التي تعتبر المحرك الأساسي في الجغرافية السياسية للشرق الأوسط منذ عام 1948.

السؤال الآن: في فترة ما بعد عام 2003، قام محمد حسنين هيكل بالدعوة إلى حوار عربي-إيراني من أجل حل هذا الفالق العربي-الايراني الذي يتمظهر في مشكلة مذهبية سنية-شيعية وفي صراعات داخلية ببلدان عربية مثل العراق ولبنان واليمن ويتمظهر مؤخراً في محاولات عند أنظمة عربية معينة من أجل التقارب مع إسرائيل لتشكيل حلف إقليمي ضد طهران. هل لهذا الحوار ممكنات أو قابل للنجاح؟

– الهوامش –

(1)- كارل ماركس وفريدريك إنجلز:”حول الدين”، ترجمة ياسين الحافظ ، دار الطليعة،بيروت1974،ص97.

(2)- مكسيم رودنسون: “محمد” ، دار بنغوين، لندن1996، ص35.

(3)- نجيب العقيقي:”المستشرقون”،الجزء الأول، دار المعارف، الطبعة السادسة، القاهرة2006، ص ص 35-36.

(4)- رودنسون:”المرجع السابق”، ص37.

(5) – الطبري:”تاريخ الأمم والملوك”، الجزء الرابع، دار التراث، بيروت1967، ص 79.

(6)- الطبري:”المرجع السابق”، الجزء الرابع، ص427.

(7)- الطبري:”المرجع نفسه”، الجزء الثامن، ص 595.