*حسين جمو

تسلط هذه الدراسة الضوء على الطريقة النقشبندية وتحولاتها السياسية خلال قرنين من الزمن (1800 – 2000). وقد كان تاريخ الكرد بين أعوام 1850 – 1925 حافلاً بميراث الطرق الصوفية في قيادة الحركة السياسية الكردية. وغالباً تسود رؤيتان تجاه الطرق الصوفية، وتحديداً النقشبندية وهي الأوسع انتشاراً في كردستان: الأولى نظرة سلبية تطلق حكماً عاماً وتلخصه في شخصيات معينة عرف عنها خدمتها للدول المتقاسمة لكردستان. والثانية تحرص على إسباغ الطهرانية على مشايخ هذه الطرق بسبب بعض رموزها المشهورين بالتضحية في سبيل قضية شعبهم.

تعتمد هذه الدراسة على مراجع عامة عن تاريخ الكرد السياسي. ومنهجياً تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي للخروج بمعطيات جديدة. وقد كانت هناك صعوبات بسبب عدم توفر مراجع كافية تتناول النقشبندية الكردستانية في أدوارها القومية أو المناهضة للقومية الكردية. برزت في مطلع القرن العشرين ظاهرة تترك بعض الحيرة لدى جيلنا اليوم. فكيف يتحالف العلمانيون أمثال عائلة بدرخان بك وحاجو آغا وجميل باشا مع شيوخ الدين أمثال سعيد بيران وسيد عبدالقادر وملا سليم وعبدالسلام البارزاني ومحمود الحفيد؟ وكيف جميع بعض هؤلاء القادة بين الرؤيتين القومية والدينية في نضال واحد؟ الواقع أنه لو تحققت مساعي الكرد في تحقيق دولة مستقلة أو حكم ذاتي واسع في الربع الأول من القرن العشرين، كانت الحرب الأهلية ستكون حتمية بين التيارين: النقشبندي والعلماني. تحاول هذه الدراسة تقديم رؤية جديدة للنقشبندية تقوم على توضيح المسارات المستقلة التي سلكتها. وما لها وعليها في أدوارها الاجتماعية والسياسية. فالعديد من الدراسات التي تطرقت لهذه المسألة شابتها نواقص أساسية، ومنها النظر إلى الطرق الصوفية كحالة واحدة دون تفكيك الخصائص السياسية لكل منها. وقد عملت الدولة التركية في وقت مبكر من تأسيسها على اختراق هذه الطريقة بشكل تام، وسيطرت على النقشبندية في شمال كردستان في نهاية الأمر واستخدمتها أداة ضد القضية الكردية. بينما نجت النقشبندية، وكذلك القادرية، في جنوب كردستان، من هيمنة الدولة العراقية الناشئة. غير أن اختراقات عديدة تمت لفروعٍ منها جمعت بين الطريقة والعشيرة، كما في حركة رشيد لولان. تتناول هذه الدراسة المقسمة إلى ثلاث حلقات أطوار النقشبندية في شمال كردستان (كردستان تركيا) وجنوب كردستان (كردستان العراق). فيما لم تتوفر معطيات كافية للباحث بخصوص الطرق في شرق كردستان (كردستان إيران) وغربها (كردستان سوريا). الحلقة (1)نكبة تبريز والتأسيس الثاني للنقشبندية في عام 1503 انتصر التصوف الشيعي ممثّلاً بالقزلباشية على التصوف السنّي ممثلاً آنذاك بالنقشبندية. دارت رحى هذه المعركة في تبريز التي دخلها الشاه اسماعيل الصفوي ليقضى على الفرع الغربي الناهض للنقشبندية، فيما كان وسط آسيا والهند المركز الرئيسي في الشرق. قلّما تمّ تسليط الضوء على هذه الدائرة من الصراع بين صوفيتيْن خلال الصدام العثماني الصفوي. رغم رعاية سلاطين بني عثمان للطرق الصوفية السنية فإن النقشبندية لم تعد إلى الازدهار في كردستان العثمانية بعد نكبة تبريز إلا بعد ثلاثة قرون. خلال هذه الحقبة تشتت الدعاة وفقدوا التواصل مع قاعدة المريدين. ترصد الباحثة “دينه لي غال” في كتابها (ثقافة التصوف .. النقشبندية في العالم العثماني) التأثيرات الاقتصادية الاجتماعية التي رافقت فرض المذهب الشيعي الاثني عشري في إيران.

فقد أدى ذلك إلى تعديل مسار طريق الحرير البري الذي كان يمر من تبريز – آمد/دياربكر – حلب. فبات التجار والحجاج يسلكون درباً آخر يبدأ من وسط آسيا إلى القوقاز ثم إلى اسطنبول عبر البحر الأسود. وحين كان الطريق يعود بشكل متقطع فإن مساره الجديد بات يمر من أرزروم (أرضروم) شمالي دياربكر. فانقطع طريق الاتصال البري التقليدي بين وسط آسيا وغرب آسيا ليس فقط من الناحية التجارية بل كمسار للدعاة النقشبنديين أيضاً. وأدى ذلك إلى نزوح بقايا الدعاة النقشبنديين إلى اسطنبول فانقطعت عن أرياف كردستان والأناضول ( ١).لم تكن النقشبندية التقليدية التي تعرضت للانكسار في القرن السادس عشر على صلة كبيرة بالسياسة رغم التزامها المذهب السني. رغم ذلك تمت إزاحتها من غرب إيران بقرار سياسي مذهبي من الدولة الصفوية الصاعدة التي عادت إلى التمدد باتجه دياربكر مرات عديدة خلال القرن السادس عشر. الواقع أن التأثير المذهبي السني على القادة الكرد لم يكن بتلك الدرجة التي يتم تصويرها عادة خلال تحالف إدريس البدليسي مع السلطان سليم الأول عام 1514. فحين كان السلطان سليم عائداً من معركة جالديران خرج عليه الكرد في دياربكر ورفضوا الخضوع له. وكاد جيشه المؤلف من 100 ألف مقاتل ينال الهزيمة لولا نجدة ادريس البدليسي له بـ40 ألف مقاتل (٢ ). بعد المعاهدة الكردية العثمانية بـ20 عاماً فقط ينضم معظم الأمراء الكرد إلى الشاه طهماسب الأول في هجومه على العثمانيين في كردستان وشرقي الأناضول عام 1534. وانضم إلى طهماسب ابن ادريس البدليسي، شمس الدين، الذي كان بمثابة كبير الأمراء الكرد. ولم يحسم العثمانيون ولاء الكرد سوى في عام 1578 في عهد الأمير شرفخان البدليسي (٣ ).

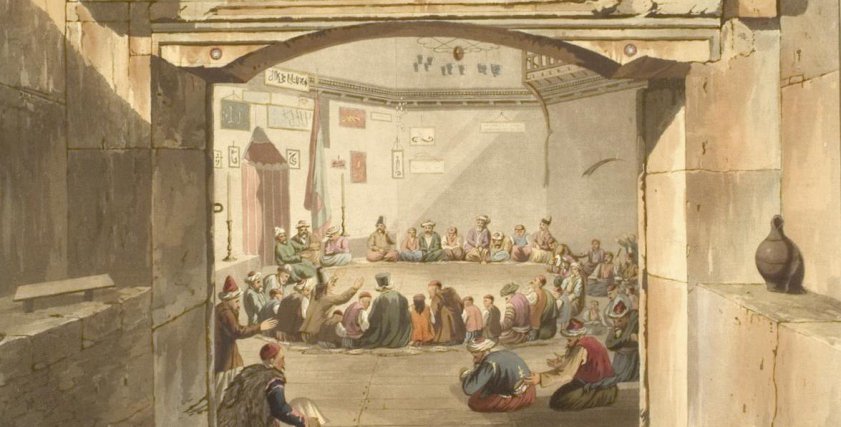

توضح خارطة رحلة أوليا جلبي عام 1655 في كتابه “سياحتنامه” أن الطرق الصوفية لم تكن ذات دور مركزي في الحياة السياسية الكردية. ولم يرد اسم أي مرجع صوفي كقائد سياسي، باستثناء أولئك الذين جمعوا بين الإمارة والمشيخة، مثل الملا ادريس البدليسي. ورحلة جلبي هي أقدم وثيقة تفصيلية عن كردستان في العهد العثماني. ويتضح من وقائعها أن التجارة وسبل المعيشة كانت أساس العلاقة مع العثمانيين ولم تكن النزعة الدينية هي أساس التحالفات، خصوصاً أن ضم العثمانيين بغداد إلى دولتهم عام 1534 فتح مورداً اقتصاديا لكردستان التي عوضت طريق الحرير القديم بآخر بديل: بغداد – دياربكر – حلب – اسطنبول. الصراع على السليمانية بعد ثلاثة قرون من نكبة النقشبندية الغربية تعود الطريقة إلى الظهور في كردستان بحلة جديدة: النقشبندية المجددية، ومنها انتشرت في بقاع العرب والترك. كما وصلت الإحساء والبحرين عن طريق أحد أبرز خلفاء خالد النقشبندي، حسين الدوسري الذي نال الإجازة عام 1826. منذ نهاية القرن الثامن عشر نقل الدعاة الشيعة في إيران نشاطهم بشكل منظّم إلى خارج مناطق الفرس، ونجحوا في تشييع معظم العشائر العربية في الفرات الأوسط والأدنى ( ٤). في هذه الأثناء كانت النقشبندية والقادرية ترسخان قواعدهما في كردستان، فاصطدمت الدعوة الشيعية في بلاد الكرد بحاجز صلب ولم يحدث اختراق شيعي يُذكر. عام 1811 عاد كل من الشيخ خالد (المعروف بمولانا خالد) والشيخ عبيد الله النهري من الهند، في رحلة مفصلية قصدا فيها أبرز مراجع النقشبندية المجددية الشيخ عبدالله الدهلوي. استقر خالد في السليمانية، وعبيدالله في بلدة نهري بشمزينان (مدينة شمدينلي في تركيا حالياً). وعبيدالله من سلالة الشيخ عبدالقادر الجيلاني وأرفع شيوخ القادرية مقاماً في الدولة العثمانية في ذلك الوقت، يعود من رحلته مبشراً بالطريقة النقشبندية في عاصمة القادرية.

هذه السهولة، أو التسامح، في انتشار النقشبندية بمعقل القادرية في شمال كردستان (الجزء الواقع في تركيا اليوم) لم يجدها الشيخ خالد في السليمانية. فخصومه القادريون بزعامة معروف النودهي البرزنجي (1753 – 1837) شنوا عليه حرباً شعواء. وكتب النودهي في خالد رسالة أسماها “تحرير الخطاب في الرد على خالد الكذاب”. وقد حجب هذا الصراع الإسهامات الكبيرة التي قدمها النودهي دينياً وقومياً، وهو المؤسس الفعلي للقادرية الكردستانية. لم يؤدي التنافس بين قطبي الطريقتين إلى زعزعة ولاء كليهما للدولة العثمانية في مواجهة القاجاريين الشيعة في بلاد إيران. كشف هذا النزاع مدى سطوة القادرية في أنحاء السليمانية في ذلك الحين. وقد كان النودهي بمثابة مفتي السليمانية. وتشير سيرة حياته – بعيداً عن الدعاية المضادة التي شنها ضده أنصار النقشبندية الخالدية – إلى أنه كان أكثر تأقلماً مع الأوضاع غير المستقرة في في إمارة بابان بالسليمانية خلال فترة تعاظم نفوذ البلاط الفارسي فيها مطلع القرن التاسع عشر. وما يحسب له أنه بقي خارج تصنيف “العقول المهاجرة” من بيئة زاغروس الكردستانية باتجاه السهل الرسوبي (العراق وسوريا)، وهو الدرب الذي سلكه خالد النقشبندي. في رسالة نقلت عن النودهي بحق مولانا خالد هناك تبصر في إحدى خصائص النقشبندية التي ستظهر لاحقاً، وهو انخراط شيوخها في السياسة، على عكس القادرية التي هي أيضاً مسيّسة من حيث دعمها لحكومات ومناهضتها لأخرى، إلا أن الثورات لا تكون بقيادة شيوخها الروحيين. فالنودهي رأى في النقشبندية الخالدية – التي كانت حينها محصورة في تكية السليمانية- محمّلة بالطموح السياسي لدعاتها وتشكل خطراً على مستقبل الكرد، وفق وجهة نظره. ونقل عن النودهي بهذا الخصوص: “إن الكرد أناس سذّج ومؤمنون، لذلك سيقدمون العطايا الجزيلة إلى خانقات النقشبنديين، وسيثرى هؤلاء من تلك العطايا، ويترتب على ذلك حدوث مشاكل كثيرة على النطاقين الروحي والزمني… سيحاول هؤلاء المشايخ التدخل في الشؤون السياسية، ويأملون الوصول إلى السلطة، وباستغلالهم نفوذهم على الناس البسطاء من أتباعهم جاعلين منهم عبيداً لهم… إن خططهم الأنانية تلك ستكون غير مقبولة من الحكومة فترسل جيوشها إلى كردستان، ولأجل ذلك يجب قتله..”( ٥). ومحاولة القتل هذه ثبّتها الملا يحيى المزوري الذي تلقى كتاباً من مشايخ القادرية في السليمانية لإشراكه في العملية (٦ ). عاصر خالد النقشبندي في فترة إقامته في السليمانية بين 1810 – 1820 حاكميْن من إمارة بابان: عبدالرحمن باشا المتوفي سنة 1816 وابنه محمود باشا الذي حكم بابان حتى تنازله طواعية عام 1834 وعزل نفسه في إحدى تكيات النقشبندية ( ٧). يسرد مندوب شركة الهند البريطانية، المستشرق كلاوديوس ريج، وقائع هروب خالد من السليمانية في أيام زيارته للأمير محمود باشا. ويسجل الحدث يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1920: “لقد وضعه الأكراد قبل بضعة أيام في منزلة ترتفع على منزلة عبدالقادر الجيلاني. وقد اعتاد الباشا أن يقف أمامه ليملأ الغليون له” (٨ ). ومعروفٌ أن خالداً كان مدخناً للغليون ولم يتوقف عن تدخينه إلا بعد خروجه من كردستان( ٩). لكن أنْ يقف حاكم إمارة بابان محمود باشا ويملأ له الغليون مظهرٌ كافٍ لإثارة جنون الشيخ معروف النودهي البرزنجي. وبالتالي قيام الأخير بالتحريض على خالد. بخروجه – أو هروبه – ضمِن الشيخ معروف النودهي خلوّ الساحة له ولابنه كاكا أحمد من أكبر تهديد لمكانة القادرية في مدينة السليمانية. أمّا جنوباً، في حلبجة (طويلة وبيارة) حيث موطن عشيرة الجاف، فسرعان ما ترسخت فيها النقشبندية عن طريق خلفاء عيّنهم مولانا خالد حين غادر العراق إلى الشام. لا تُعرف درجة صلة كل من النودهي ومولانا خالد بالسلطنة العثمانية. إلا أن المجمع عليه كرههما الشديد للشيعة. ويحفل الديوان الشعري لمولانا خالد بذم “الرافضة”. كان من مصلحة السلطنة العثمانية إخلاء الساحة لمعروف النودهي في هذه المنطقة الواقعة على تخوم “الدولة الشيعية” طالما أن النزاع بينهما قد يؤدي إلى إيجاد ثغرة في جدار السد المنيع أمام الدعاة الشيعة، خصوصاً أن الصلات العشائرية قوية بين كرد بابان السنة والحكام الكرد الشيعة في أردلان. أدى انعزال النودهي في السليمانية إلى ضعف تأثيره على أتباع القادرية في بغداد. وبقي نقيب الأشراف الكيلاني المرجع الأعلى لهذه الطريقة. بينما حين انتقل خالد النقشبندي إلى بغداد فقد استأثر بالأمور فيها وبات المرجع الأعلى، وكذلك في انتقاله إلى الشام.

يمكن الاستنتاج من شهادات معاصرين لهذه الحادثة أن الكراهية بين خالد (النقشبندي) ومعروف (القادري) مبالغ فيها إذا تم حصر التفسير بالأمور الدينية. فالمرجح أن عوامل عشائرية لعبت دوراً في تسعير التنافس والكراهية. فخالد من عشيرة الجاف الكبيرة غير الحاكمة، فيما النودهي من البرزنجية الحاكمة. كما أن معروفاً يمتاز على خالد بنسبه العائلي للإمام موسى الكاظم ( ١٠)، فهو من الأسياد الذين يحظون باحترام واسع في أنحاء مختلف العالم الإسلامي في ذلك الحين. لكن تبقى من العوامل الطاردة المباشرة للشيخ خالد من كردستان التنازع المفجع على الحكم بين أركان العائلة البابانية، وهو عامل لا يشجع شخصاً طموحاً مثل خالد أن يتخذها مركزاً لنشاطه الدعوي. يضاف إلى ذلك ولاءات الحكّام. وهذا الأمر كان يؤثر على خريطة تمركز العلماء. فكان حاكم بابان عبدالرحمن باشا موالياً لدولة الفرس ومخلصاً لها حتى وفاته عام 1816، ولكي يواجه ضغوط المشايخ الموالين للعثمانيين استدعى الشيخ “جلي زاده” إلى كويسنجق التي كانت مركزاً يضج بالولاء للعثمانيين. فعمل على التأسيس لاستقلالية الحكم الكردي عن تأثير المذهب السني للدولة العثمانية (١١ ). على العكس من ذلك، كان محمود باشا ابن عبدالرحمن في حالة “ضعف نفسي تجاه العثمانيين، والمنبعث عن الشعور الديني” على حد وصف كلاوديوس ريج ( ١٢). ومحمود باشا الموالي للترك وجّه ضربة لنفوذ مولانا خالد عبر تجريده شقيقه عثمان بك بابان من سلطته وأملاكه. وكان عثمان من المقرّبين الثقاة لخالد. ويروى أن فشل خالد في تعهده بإنقاذ ابن محمود باشا من مرض فتاك ووفاته هو السبب المباشر لهربه على عجل. بعيداً عن الروايات المذكورة تظهر شذرات قليلة في بعض المراجع عن مشاعر متضاربة لحاكم بابان إزاء خالد. فقد ذهب بنفسه مرة إلى بغداد ونجح في إعادة مولانا خالد إلى السليمانية لكن موقفه تغيّر لاحقاً. ويظهر أنه كان يخشى من تعاظم نفوذ النقشبندية في ظل ولاة بغداد بعيداً عن السليمانية. في الوقت نفسه يخشى من فقدان ولاء شيوخ القادرية بسبب عودة خالد مجدداً إلى السليمانية. ويذكر محمد أمين زكي في كتابه “تاريخ السليمانية” أن حاكم السليمانية محمود باشا “كان متألماً من توسع نفوذ مولانا خالد، ومن التفرقة التي سببها بين سكان بلاده، ومن فرط الحركة التي كان يحصل عليها في بغداد” ( ١٣). لكن محمد زكي بك يوضح في مرجع آخر الاستياء المفاجئ لمحمود باشا تجاه خالد في كتابه “مشاهير الكرد وكردستان” بجملة أوضح: “كما وأن الأمير محمود أخذ يستاء من ازدياد نفوذ مولانا وروابطه الحسنة مع بغداد..” ( ١٤)، وهو ما يسلط الضوء على مخاوف زعيم كردستان من تحول مولانا خالد إلى ثغرة إضافية يتغلغل منها حكام بغداد إلى بلاد الكرد. قبل هذه الجفوة بين الطرفين كانت هناك محاولات لمولانا خالد أن يكون ضامناً لتوحيد الأسرة البابانية الحاكمة في السليمانية. فعندما قرر محمود باشا أمير بابان “الاستسلام للأتراك ذهب بصحبة عمه عبدالله باشا وأخويه عثمان وسليمان إلى الشيخ خالد، رجل السليمانية التقي الكبير آنذاك. وأقسم هؤلاء الثلاثة يمين الولاء لمحمود باشا. ونظراً لتوقعهم محاولة أمير كرمنشاه استمالة أحدهم إلى جانبه وتحريضه على الباشا ومناوءة الأتراك، أقسموا على السيف والقرآن وبالطلاق، بأنه إذا تلقى أي منهم كتاباً من تركيا أو إيران فإنه يفتحه في دار الشيخ خالد وبحضور من اتفق على ذلك كلهم” (١٥ ). إن رعاية الشيخ خالد لهذا “العهد الأميري” كانت حاسمة لإعلان شيخ القادرية الحرب عليه. وهناك مبرر لكي يختار أمراء بابان القادرية إذا كان لا بد من الاختيار بينها وبين النقشبندية. فقد شكّلت القادرية الأساس الروحي الذي بنى عليها أمراء بابان سلطتهم الارستقراطية الدينية، وباتت تشكل الأيديولوجيا الروحية للحكم، لتعيش (الطريقة) عقوداً طويلة في تناقض بين هذا الارتقاء السلطوي وبين كونها “فلسفة الفقراء” (١٦ ). لكن لم يكن كل أمراء بابان من القادرية الصرفة، فقد كانت هناك مرونة في الجمع بين الطريقتين أو الانتقال من إحداها إلى أخرى لدى الأمراء. وقد ذكر مؤرخ الإمارة البابانية عبدالقادر رستم الباباني أن محمود باشا حاكم الإمارة قد تنازل عن الحكم لشقيقه سليمان في العام 1834 وانعزل بنفسه في إحدى خانقات سادات النقشبندية. وفي سيرة الشيخ الشهير نور الدين البريفكاني المعاصر لمولانا خالد فإنه نال الإجازة في القادرية ثم النقشبندية ثم الخلوتية على التوالي لكنه التزم بالقادرية في نتاجاته المكتوبة. وقدر عدد مريديه بـ700 ألف شخص بحسب المنقول عن الشيخ نفسه. مولانا خالد والكرد بعد رحيل مولانا خالد عن السليمانية إلى بغداد عام 1820 تحت تهديد علماء البرزنجية القادريين، تحولت قرية نهري في شمزينان إلى مركز النقشبندية في كردستان والأناضول والقفقاس. فينفصل مولانا خالد عن كردستان بشكل تام ما عدا تدخله في اختيار الخلفاء له. ولم يزر أي منطقة كردية بعد توجهه إلى بغداد ثم دمشق. لكن في هاتين المدينتين كان هناك حضور كردي كثيف من المشايخ الكبار يحيطون به. وحافظ مولانا خالد على تفوق الكرد في عدد خلفائه فبلغوا 34 من الكرد فيما توزع 33 آخرون على باقي القوميات والشعوب (١٧ ). وبينما ترك شيوخ القادرية تراثاً دينياً وأدبياً باللغة الكردية، فإن الأخير اقتصر على بضعة قصائد بالكردية ضمن ديوان شعري ( ١٨). وينقل الباحث والقنصل الروسي بإيران، باسيلي نيكيتين، عن شخصية دينية اعتمد عليها في توثيقه جوانب من الحياة الدينية في كردستان عن مولانا خالد ما يلي: “كان رجلاً تقياً وصالحاً، لكن المبادئ التي زرعها في كردستان لم تنفع البلاد” (١٩ ). بينما كانت القادرية تسود كردستان على أطلال الطريقة النوربخشية، جاءت النقشبندية لتكون التحول الدعوي الأبرز في تاريخ كردستان منذ وقوعها تحت سيطرة جيوش المسلمين قبل ذلك بـ12 عشر قرناً. فقد تحول مسار الدعوة الصوفية من القادرية إلى النقشبندية بشكل ساحق وفي غضون سنوات قليلة. وبسبب انتشار ثقافة الغزو واللصوصية مع ضعف الإمارات الكردية، شكلت الطريقتان الصوفيتان مصدراً للتهذيب الأخلاقي. إلا أنه بعد انهيار الإمارات الكردية (بوطان وبهدينان وصوران وبابان وأردلان) في النصف الأول من القرن التاسع عشر لم تستطع السلطة العثمانية إيجاد بديل سياسي عنها. فانتشرت اللصوصية وانعدم الأمن، ونزحت العشائر الصغيرة إلى أنحاء كركوك المنضبطة أمنياً. النقشبندية قائدة المجتمعخلال الفترة الممتدة من معركة جالديران (1514) التي انكسرت فيها الصفوية أمام التحالف العثماني الكردي، لم تجد الصوفية “المؤدلجة” طريقها إلى بلاد الكرد. وتظهر وقائع رحلة أوليا الجلبي إلى كردستان في القرن السابع عشر نمطاً فريداً من الحياة الثقافية في عواصم الإمارات الكردية. ففي مدينة وان أحصى أوليا جلبي 20 مدرسة لتعليم الأطفال الأبجدية وأن القرآن لا يدرّس في الجوامع بسبب قلة عدد الطلاب. أما التكايا فقد ذكر تكية واحدة مشهورة اسمها خواجات الروم ( ٢٠). والخواجات تتبع النقشبندية القديمة قبل نسختها المجدّدية. وفي بدليس يذكر أسماء الدراويش والأولياء دون أن يكونوا أتباع طريقة بعينها (٢١ ). في القرنين السادس عشر والسابع عشر كان هناك تيار عثماني قوي في السلطة يؤيد تقوية العشائر الكردية السنية كحاجز عسكري أمام الإيرانيين والروس. والرحالة أوليا جلبي ذكر بوضوح في كتابه سياحتنامة “كم سيكون الغزو الإيراني سهلا للأناضول لولا وجود ستة آلاف عشيرة كردية تشكل حاجزاً بين العراق العربي والدولة العثمانية”. توضح حادثة قتل السلطان مراد الرابع للمرجع الأبرز لطريقة الخواجات النقشبندية خشية السلاطين من شطحات المتصوفة في الولايات البعيدة عن مركز السلطنة. وسبب ذلك ادعاء عدد من مشايخ الصوفية بالمهدوية (المهدي المنتظر). وكانت وشاية ضد الشيخ الرومي بهذا الخصوص كافية ليأمر السلطان بقتله في دياربكر (٢٢ ).ساد حكم السلالات الأميرية مدة ثلاثة قرون بدون مزاحمة مشايخ الطرق. ومع نهاية هذه الإمارات عام 1847 وجد مشايخ الصوفية أمامهم فراغاً في السلطة كانوا أقدر على ملئه جزئياً والحلول محل العائلات الإقطاعية- الأميرية الحاكمة. ما لم ينجح فيه النقشبنديون كان الجانب العسكري. فرغم قدرتهم الفائقة على حشد الأتباع، لم يشكلوا جيشاً منظماً كالذي كان سائداً لدى الإمارات الإقطاعية. بعبارة أدق: لم تبنٍ هذه الطريقة أية قلاع.لم تكن النقشبندية السياسية العسكرية طريقة مشجعة على العمران. وانعكس التقشف والزهد الذي حرصوا على إظهاره في انحدار المدنية الكردية التي باتت في الحضيض. ولا تتحمل نزعة الزهد والتقشف والرضا بالموجود وحدها المسؤولية عن التدهور المدني. فقد كان الوضع إجمالاً انعكاساً لترهل الدولة العثمانية ووقوعها تحت ديون بريطانيا وفرنسا نتيجة الحروب الكبرى مع روسيا. غير أن النقشبندية لم تكن خطاً للمقاومة العمرانية على أية حال (٢٣ ). والجانب الأكثر سلبية أن النقشبندية، وكذلك القادرية، لم تسر بنسق واحد في أماكن انتشارها. فظهرت مظالم كبيرة من شيوخها تجاه الفلاحين في منطقة مشيخة نهري، فيما كانت مساندة للفلاحين والفقراء هي السائدة في مشيخة بارزان (٢٤ ). للمرة الأولى في تاريخ الكرد في ظل الحكم العثماني ينجح زعماء في الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية في وقت واحد. وقد اختصت به النقشبندية دون القادرية خلال سبعة عقود (1847 – 1925) واستمرت خارج هذه الفترة في مكان وحيد: تكية بارزان. العلاقة مع السلطةمثلما لم يكن هناك نسق واحد من النقشبندية في تعاملها مع الرعية والأتباع، ينطبق الأمر ذاته على علاقتها بالسلطة. في كتابه “ثورة الشيخ عبيد الله النهري” باللغة الكردية، يورد المؤلف محمد حمي باقي، رسالتين من مولانا خالد النقشبندي إلى ممثله وخليفته، سيد طه النهري، يخاطبه فيهما بأسلوب حاد بسبب نية الأخير زيارة الشاه القاجاري في إيران. ويطلب منه في رسالته الأولى “الفصل بشكل نهائي بين الدعاء للباشوات والسلاطين وبين الدعاء لنصرة الإسلام”. ويختم بقوله: “فالزم أمرك ولا تخالف”. وفي رسالة ثانية يأمره فيها بعدم مقابلة مسؤول عثماني “وأي قائد سواء كان سنياً أو شيعياً” (٢٥ ).غير أن الدولة العثمانية لم تجد من بدٍ سوى فتح الطريق أمام النقشبندية في النهاية لملء الفراغ الذي نشأ من القضاء على البكتاشية سنة 1826، أي قبل وفاة الشيخ خالد في دمشق بعام واحد. وكان قد ظهر تحدي الدعوة الوهابية التي اكتسحت نجد والحجاز وهددت بالاستيلاء على العراق. تظهر الوقائع التأسيسية للنقشبندية الخالدية أنها كانت حركة تتجنّب بلاط الحكام وتتفادى دوائر السلطة الراسخة، اجتماعياً ودينياً. وعلى هذا المنوال، فإن مولانا خالداً طرد الشيخ المجاز عبدالوهاب الشوشي من النقشبندية حين انشغل الأخير في استقطاب علية القوم وتجاوز صلاحياته المحددة في تلقين المريدين. وكتب إلى جميع شيوخ النقشبندية: “لقد طردنا عبدالوهاب من الطريقة ولا إمكانية مطلقاً لإعادته إليها” (٢٦ ).

فيما كانت القادرية تصعد إلى السلطة بعد انهيار البكتاشية التي شكلت القاعدة الأساسية للجيش الانكشاري، شقت النقشبندية بدايةً طريقها بين المحرومين والناقمين على النظام الحاكم. وقد أظهرت في منعطفات هامة من مسيرتها أن الزهد والبعد عن السلطة هي بذاتها طريقة للصعود إليها. لم يقبل مولانا خالد الخضوع لحكام بابان الكرد، واختار الرحيل إلى بغداد. هناك لم يطرق باب الوالي، بل كان داوود باشا الذي خلع عام 1831، آخر حكام المماليك، يأتي لزيارته وينظّف تكيّته بنفسه أسبوعياً. بعد رحيله إلى دمشق كتب رسالة إلى ثلاثة من خلفائه في بغداد أوصاهم وأمرهم فيها بـ”ترك تصحب العوام المسمّين أوباشاً بالترجي لهم عند وزير أو أمير أو باشا، لأنه ينجرّ إلى اتهامكم بما يشين. فلا يوهمنكم أن قضاء حاجة الاخوان من أعظم العبادات.. ولا تتداخلوا مع الملوك والأمراء والآغوات وأعوانهم. فإنكم لستم ممن له قوة إصلاح هؤلاء، ولا تغتابوهم ولا تسبّوهم بطراً وغروراً أنهم ظلمة وأنت صلحاء. بل عليكم بالدعاء لولي الأمر وأعوانه بالتوفيق والإصلاح” (٢٧ ).ويورد عبدالمجيد بن محمد الخاني في كتابه “الحدائق الوردية” رسالة لمولانا خالد إلى والي بغداد المملوكي داوود باشا ( ٢٨).

وهذا الوالي خلع عن الحكم سنة 1831 وكان أحد أبرز الملتحقين بالنقشبندية سطوةً في العراق. ما يمكن استنتاجه من الرسالة الجوابية إلى داوود باشا أن خالداً نفر من الساسة ورجال الحكم وكان شديداً على أتباعه بتحريم التردد على مجالسهم لكنه في المقابل طمح إلى ما هو أكبر من ذلك: أن يمتلكهم كما يمتلك المريدين. ويتضح ذلك من رسالة سابقة له عن فقدانه الأمل من قابلية إصلاح الأمراء. لكن هذا الزهد في السلطة تنقضه بعض الوقائع في اسطنبول. فقد اختار مبعوثيه بعناية إلى هناك. وبات شيخ الإسلام مكي زاده وقاضي اسطنبول كيشي زادة من أتباع الطريقة. أما أكبر المصاعب التي واجهت النقشبندية تمثلت في إجلاء جميع شيوخها ونوابها عن اسطنبول بأمر من السلطان محمود الثاني (توفي 1839) دون أسباب واضحة، كما منع السلطان تسمية أي نائب للنقشبندية الخالدية في اسطنبول طوال فترة حكمه ( ٢٩). عاد الانفتاح على الطريقة في عهد عبدالمجيد الأول الذي التحقت والدته السلطانة بالنقشبندية. وفي عام 1876 بلغ عدد التكايا النقشبندية في اسطنبول 62 تكية (٣٠ ).

انعكس انتشار النقشبندية في المدن سلباً على نزعة الإصلاح المستقلة لديها. فبعد سنوات من وفاة مولانا خالد، واحتكار البغداديين والشاميين تمثيل الطريقة في المدن الكبرى، تحولت كافة المراكز المدنية للطريقة إلى أداة تنفيذية للسلطة الحاكمة. ولم تظهر التمردات سوى في الأماكن النائية والمدن الصغيرة التي لا وجود عسكري للدولة فيها كما في كردستان. وهكذا فإن مناعة النقشبندية ضد السلطة لا توجد إلا ضمن ظروف موضوعية قد تكون معزولة ولا تصلح لتكون قاعدة في التحليل. بعد عقدين ونيف على وفاة خالد النقشبندي يزور أحد خلفائه، ويدعى محمد الخاني، اسطنبول وهو من ساكني الشام. فيروي حفيده صاحب كتاب “الحدائق الوردية” أن جده هذا حين صدف ورأى السلطان عبدالمجيد أمام مسجد بكى بكاءً شديداً. فقال لمريديه في المسجد من باب الكشف عن الخواطر “إني لما وقع بصري على عظم مظهريته حصل لي ما حصل”. ويشرح حفيده قوله: “يريد بذلك الإشارة إلى قاعدة عظيمة عن السادة الصوفية وهي أن العالم كله مظاهر للحق تعالى وهو الظاهر في كلٍ على حسب استعداده.

ولا يخفى أن ظهور الحق تعالى في السلطان أقوى من ظهوره في غيره” ( ٣١). فهنا أحد خلفاء مولانا خالد يلمح إلى حدوث التجلي الأعظم في شخص السلطان! بتعاليمه الصارمة لأتباعه أسس مولانا خالد بديلاً مستقلاً – قصير العمر – للنظام السائد. واستطاع كسر الطبيعة القادرية المتمثلة بالخوف من العواقب. ويتجلى ذلك بوضوح لدى خلفائه، ومن أبرز الأمثلة على البذرة الثورية التي وضعها في النقشبندية الوضع السياسي من بعده على أيدي أتباع الطريقة: سيد طه في مشاركته الدفاع عن إمارة بوطان سنة 1847. وحفيده الشيخ عبيد الله النهري (قائد ثورة 1880). والشيخ سعيد بيران (1925). وسلسلة ثورات بارزان. لكنها في الوقت نفسه قدمت أمثلة معاكسة أيضاً كانوا نتاج اختراق السلطة الحاكمة للطريقة. رغم العديد من الجوانب الإيجابية للنقشبندية من ناحية التهذيب الأخلاقي، إلا أنها لعبت أيضاً دوراً معطلاً للتقدم العلمي. فالنقشبندية الخالدية تتحمل قسطاً كبيراً من مسؤولية زيادة ضحايا وباء الطاعون، وتحديداً طاعون بغداد سنة 1831 الذي تسبب في هلاك ثلثي السكان من بغداد إلى البصرة، وقبلها سلسلة الأوبئة في دمشق وحلب بين 1823 – 1827 حيث كرس مولانا خالد النقشبندي الفتاوى السابقة لشيوخ القادرية بتحريم الهروب من الوباء وكذلك حرّم الحجر الصحي الذي كانت تعرضه القناصل الأجنبية، واعتبر ذلك هروباً من “لقاء وجهه تعالى”. وفيها قولته المشهورة أيام الطاعون في دمشق: “ما جئنا الشام إلا لنموت في هذه الأرض المقدّسة”، فمات بالطاعون هو وابنه وكثير من أفراد عائلته وآلاف مؤلّفة من الناس. في المجمل فإن النقشبندية ساهمت في عرقلة الإصلاحات العثمانية الكارثية على كردستان والتي ابتدأت من الواقعة الخيرية وسحق الجيش الانكشاري عام 1826 وفرض المركزية. ويظهر أن حزمة الإصلاحات التي استمرت حتى تسلم السلطان عبدالحميد الثاني الحكم سنة 1876 كانت تطبق في الولايات البعيدة منهاجاً يتلخص في قمع القيادات الاجتماعية العشائرية والدينية. بعبارة أدق: أدى تصاعد التطبيق الصارم للإصلاحات في عهد عبدالمجيد الأول (1839 – 1961) إلى توتر ديني شديد بين المسلمين والمسيحيين في كردستان وارمينيا، خصوصاً مع إصدار السلطان المرسوم الهمايوني عام 1856 (٣٢ ). تفاقم الوضع مع مجيء السلطان عبدالعزيز عام 1861 حين أصدر “الدستور الوطني الأرمني”، وهو عبارة عن وثيقة مرتبطة بتطور نظام الملّة العثماني. ووفقاً لهذا الدستور أصبح البطريرك الأرمني في اسطنبول الزعيم الديني والسياسي للأرمن في الدولة العثمانية (الكرد والمسألة الأرمنية – ص79). لم تكن هناك قوة تكبح جماع نفوذ بطريركية اسطنبول الأرمنية ومحاولاتها الناجحة في استقطاب أرمن أرياف الأناضول وكردستان وروان في برنامج سياسي قومي. الخلاصة أن الإصلاحات العثمانية في ولاية كردستان أدت إلى ترجيح كفة الأرمن على الكرد.

وكان أرمن اسطنبول من الأركان الأساسية لحملة القضاء على إمارات كردستان. وتجلى ذلك بوضوح في حملة القضاء على إمارة بدرخان بك عام 1847. هنا استجمعت النقشبندية قواها الكردية للمرة الأولى في وجه السلطة التي همّشتها وهمّشت الكرد.

الهوامش:1- Dina Le Gall – A Culture Of Sufism. Naqshbandis in the Ottoman World, 1450 , 1700 – published by State University of New

York Press, 2005- p: 23 – 33 2- رحلة أوليا جلبي في كردستان عام 1655 – ترجمة: رشيد فندي، 2008 – ص 38

3 – Hakan Ozoglu – Dewlwta Osmanî û Netewperwerên Kurd – werger:

Alî Karadeniz – wesanxane: Kitap yayinevi, Istanbûl, 2012 – p: 78 4 – للاطلاع على نشاط الدعاة الشيعة في العراق، يٌنظر: اسحق نقاش – شيعة العراق – ترجمة: عبدالإله النعيمي – دار المدى للثقافة والنشر – ط1، 1996

5 – عرفات كرم ستوني – الحياة الدينية من نهري إلى بارزان- صادر عن منتدى الفكر الإسلامي في إقليم كردستان، أربيل، 2010 – ص 166 – الملا يحيى المزوري: من علماء الأكراد المشهورين بالعلم والتقوى. قدم إلى الموصل وسكنها ودرس في مدرسة الحاج زكريا مدة ثم سافر إلى الحجاز وبعد أداء الحج رجع إلى الموصل ودرس في مدرسة دار الحديث. وبعد مدة رجع إلى العمادية على أثر دعوة واليها ودرس فيها. ولما خرج “قباد بك بن سلطان حسين” على ابن عمه “مراد خان باشا” وحدثت الفتن رحل إلى مواطن عشيرة مزوري الكردية. وفي سنة 1219 هجرية لما كثرت الفتن رحل إلى الموصل واستمر على التدريس إلى أن توفي. محمد أمين زكي – مشاهير الكرد كردستان – الجزء2 – ص 463إلا أن المزوري توفي في بغداد وليس الموصل، وهو من كبار مرشدي الطريقة النقشبندية بعد أن أخذها عن مولانا خالد، وحاول التوسط لحل الخلاف مع معروف النودهي.

7 – عبدالقادر رستم الباباني – كورستان بساتين بلا أسوار – ترجمة نوري كريم – وزارة الثقافة في إقليم كردستان، ط1، 2004 – ص 207

8 – كلاوديوس ريج – رحلة ريج في العراق 1820 – ط بغداد 1951 – ص 227

9 – يروي عبدالمجيد محمد الخاني نقلاً عن جده وكان أحد مرشدي النقشبندية تحت رعاية مولانا خالد: لما قدم بغداد أول مرة وزاره عظماء العلماء ورأوا منه علمه الزاخر ما يحسد عليه الأوائل الأواخر – وكان يومئذ يشرب الدخان- حتى إذا خرجوا من عنده بالغوا بمدحه وحمده غير أنهم انتقدوا ذلك عليه. فلما بلغه صنع طعاماً ثم دعاهم إليه. فقبل أنو توضع المائدة قال لهم هلمّ نتذاكر في فائدة وأخذ يبحث في أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة حتى توصّل إلى الدخان. فما برح يناظرهم فيه حتى ألزمهم القول بحلّه بالبرهان. فلما سلّموا بذلك أتى بمعدات التبغ وكسرها هنالك. وقال: حيث تبيّن لكم في الشرع أمره فاشهدوا أني أبطلته. وإنما فعلت ما فعلته لئلا يمر في اعتقادكم أني ما تركته إلا لانتقادكم. عبدالمجيد محمد الخاني – الحدائق الوردية في حقائق أجلّاء النقشبندية – دار آراس للطباعة والنشر، أربيل، 2002 – ص 304.

10 – أنظر شجرة عائلة البرزنجي في كتاب : الشيخ محمود الحفيد لمؤلفه عبدالرحمن ادريس صالح البياتي- إصدار مؤسسة بنكى زين، السليمانية ط2 ، 2007- ص 33، 42.

11 – جاءت عائلة جلي زاده إلى كويسنجق في عهد الأمير عبدالرحمن باشا سنة 1790. اشتهر من هذه العائلة الملا محمد جلي زاده الذي توفي سنة 1943. وقام بتفسير القرأن إلى الكردية الصورانية في عشر مجلدات. وله آراء إصلاحية لعبت دوراً في الانفتاح الاجتماعي والفكري لمدينة كويسنجق. فاعتبر أن المرأة قلعة الرجال. وأفنى حياته في دعوة الناس إلى تعليم أبنائهم وبناتهم في المدارس. وكانت ابنته نجيبة خان أول فتاة تلتحق بالمدرسة النظامية في كويسنجق. أما ابنه مسعود محمد فترك مؤلفات عديدة تناولت قضايا فكرية وسياسية في الشأن الكردي.

12 – رحلة ريج – مرجع سابق – ص 223

13 – محمد أمين زكي – تاريخ السليمانية – ترجمة: الملا جميل الروزبياني – شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة، بغداد ، 1951 – ص 226

14 – محمد أمين زكي – مشاهر الكرد وكردستان – الناشر: دار الزمان للنشر والطباعة والتوزيع 2011 – الجزء الأول – ص 189

15 – رحلة ريج – مرجع سابق – ص 103

16 – أشار فريد أسسرد إلى هذا التناقض بين النزعة التملكية من جهة وطبيعة الزهد المفترض في الطريقة. فريد أسسرد- أصول العقائد البارزانية – منشورات مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية 2008 – ص 128

17 – محمد حمي باقي- ثورة الشيخ عبيد الله النهري (باللغة الكردية)– دار نوبهار، 2016 – ص 59

18 – يُنظر: ديوان مولانا خالد- المكتبة الهاشمية، اسطنبول- ط1، 2014

19 – الكرد – باسيلي نيكيتين- مراجعة وتقديم: صلاح برواري – منشورات مجلة آسو، 1992 – ص 205

20 – رحلة أوليا جلبي إلى كردستان عام 1655– ترجمة عن التركية: رشيد فندي – مطبعة خاني، دهوك، 2008 – ص 240

21 – المرجع السابق – ص 105

22 – للتفاصيل يُنظر: رحلة أوليا جلبي إلى كردستان عام 1655- مرجع سابق – ص73، 74

23 – الواقع أن مقارنة وضع مدن وبلدات كردستان في القرن السادس عشر مع ما وصلت إليه من انحدار في القرن التاسع عشر لأمرٌ يستحق دراسة منفصلة. فقد كانت دياربكر في عام 1655 تصنع البنادق والمسدسات المحلية، فيما بات الحصول على قطعة سلاح في القرن التاسع عشر يحتاج إلى قطع الطريق على الجنود.

24 – كان شيوخ نهري من سيد طه إلى عبيدالله النهري ثم عبدالقادر النهري من أكبر الملّاكين الكرد في عصرهم. وكانت معظم أراضي هكاري وأجزاء من أراضي قبيلتي شكاك وموكريان ضمن أملاك هذه العائلة التي حصلت عليها كعطايا من الدولة العثمانية وكذلك الإيرانية.

25 – محمد حمي باقي- ثورة الشيخ عبيد الله النهري – مرجع سابق – ص 56، 57

26 – للمزيد من وقائع خلافات مولانا خالد مع بعض خلفائه، يُنظر: فريد الدين آيدن – الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها – دار العبر، اسطنبول، 2008

27 – الحدائق الوردية – مرجع سابق – ص 337

28 – يُنظر نص الرسالتين في المرجع السابق – ص 338 -339

29 – رايموند ليفشيز – تكايا الدراويش الصوفية والفنون والعمارة في تركيا العثمانية – ترجمة: عبلة عليوة – ص 261

30- المرجع السابق – ص 261

31- الحدائق الوردية – مرجع سابق – ص 354

32- أصدر السلطان عبدالمجيد الأول فرماناً باسم “إصلاحات خط همايوني” بعد شهور من نهاية حرب القرم عام 1856. وكان الفرمان من صنع الصدر الأعظم عالي باشا، وقج نشر بقصد كسب الرأي العام الأوروبي. ومن بين بنودها: يجنّد المسيحيون الذين لم يجندوا حتى هذا التاريخ، ومن ثم فسوف تلغى الجزية. وللمسيحيين الذين لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية دفع البدل النقدي. يمثل المسيحيون في مجالس الولايات والسناجق والأقضية بنسبة عدد نفوسهم. للمزيد حول محاور المرسوم، يُنظر: يلماز أوزتونا- تاريخ الامبراطورية العثمانية (الملجد الثالث) – ترجمة: عدنان محمود سلمان – الدار العربية للموسوعات، بيروت، ط1، 2010 – ص 55، 56